Le Chiavi Erniche: il Simbolo Sacro che Svela la Grandezza degli Ernici di Anagni

stero da svelareLe chiavi del mistero

Non molti anagnini conoscono le “chiavi erniche” ovvero antichi reperti trovati in depositi votivi soprattutto nel basso Lazio e risalenti al VI / V sec. a.c.. Il nome di chiavi fu dato dato a questi oggetti sia in base alla forma sia per analogia con altri esemplari greci; sono fatti o in ferro o in bronzo e sono legati indiscutibilmente al divino, per cui si è pensato ad un simbolo legato al mondo della divinità femminile, oppure ad una funzione di accesso alla felicità e salute.

Questo piccolo e semplice oggetto legato in modo specifico alla civiltà ernica, però sembra avere un’altra storia e significato e ci da una “chiave” di lettura per comprendere quanto fosse diverso, importante, influente ed unico il patrimonio culturale ernico della città di Anagni, per molti anni ignorato o confuso con quello etrusco o romano. La stessa archeologa Sandra Gatti scrive riguardo alle “chiavi di Anagni : “Questo genere di oggetti, quasi sconosciuto in area etrusco-laziale, rappresenta una offerta piuttosto frequente nei santuari arcaici dell’Italia meridionale ed anche della Grecia propria…Questi oggetti pertanto oltre a suggerire la possibilità dell’assorbimento di una simbologia propria dell’area greca e magno-greca sembrano indicare nel santuario di S.Cecilia un ambito CULTUALE PRECISO, che forse poteva essere l’unico ed affiancarsi ad altri e diversi aspetti della religiosità, ma che concorda con alcuni altri indizi relativi al rituale riscontrati nell’area sacra”(Gatti, 1993).

La funzione

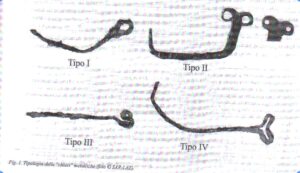

Questo la Gatti scriveva nel 1993 ma nel 2016 si ha un’altra idea, gli studi proseguono… La “chiave ernica” ha una caratteristica particolare perché pur trovandola presso altre culture come i Greci, gli Etruschi, i Volsci ecc.. ha funzione diversa: “Io credo che le “chiavi” prese in esame in questo studio non abbiano la stessa funzione di quelle rinvenute in Grecia e in Italia meridionale.

Va detto che soltanto le “chiavi” del tipo 1 ( ve ne sono 4 tipi) hanno un occhiello simile agli esemplari greci e magno-greci .” (Laura Ambrosini, Le cosiddette “chiavi” metalliche dai santuari etruschi ed italici: analisi della tipologia, funzione e diffusione, 2016). Si sono proposti vari significati dall’essere il mezzo per “aprire e chiudere il grembo della terra e delle donne, dominando quindi la ciclicità della riproduzione e della fertilità”(Gatti 1993) a l’essere “uno strumento per ‘aggancio alla gola di un animale prima del sacrificio o una bugia”(L.Ricciardi). Ma un fatto viene prepotentemente alla ribalta “Le attestazioni più antiche (tutte del tipo II) sembrano riguardare i siti volsci ed ernici (Sermoneta ed Anagni), mentre le attestazioni al di fuori di questo comparto territoriale ( in ambito etrusco e falisco) sembrano circoscritte alla fine IV-prima metà III sec. a.c.”.(Ambrosini,op.cit.).

Le origini erniche

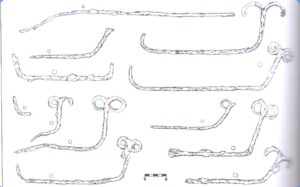

Aggiungo che il numero dei ritrovamenti di Anagni è molto superiore ad altri ritrovamenti. Quindi dobbiamo supporre che l’idea stessa, la sua forma ed il suo utilizzo sia stati inventati dagli Ernici di Anagni e questo per due motivi essenziali : il primo è che Anagni è la zona dove ne sono stati trovati in maggior numero, il secondo è che quelle di Anagni sono le più antiche. Ma cosa rappresentano in realtà queste chiavi?

Mi piace abbracciare in pieno la teoria di Ambrosini che propone di identificarle come strumenti per prendere e mangiare la carne degli animali sacrificati. Scrive l’Ambrosini (op.cit.) “Il rinvenimento presso l’altare potrebbe essere un indizio del loro uso nelle pratiche legate alle cerimonie del culto. Il recente rinvenimento di una “chiave” del tipo II nell’ambiente 10 della Villa dell’Auditorium in connessione con un piano di cottura, unito al rinvenimento di Mazzano, consente di avanzare l’ipotesi che le “chiavi” fossero connesse alla cottura (ed al consumo) della carne. Gli esemplari di dimensioni maggiori possono aver servito da spiedi per arrostire le porzioni di carne o per infilzare e mescolare la carne durante la bollitura (ricordiamoci le olle d’impasto dell’Auditorium, recipienti che generalmente si ritengono utilizzati per la bollitura della carne).

L’uso in cucina

“Le chiavi” di dimensioni minori potrebbero essere state utilizzate per la consumazione delle porzioni di carne da parte dei fedeli e, in parte, ritualmente piegate dopo l’uso…Nei contesti con “chiavi” sono presenti falcetti ed altri utensili agricoli ma anche utensili per il taglio della carne (asce) e per la cottura del cibo (palette)…La stessa associazione che abbiamo visto ad Anagni…” Questi erano quindi strumenti legati al banchetto rituale.

Dopo il sacrificio dell’animale l’offerente o gli offerenti mangiavano come partecipazione al banchetto con gli Dei parte della carne delle vittime, piegano poi le “chiavi” usate per indicare la fine dell’uso e il valore di ciò che è stato fatto con l’esclusività in quel solo rito, la “chiave” non può più essere usata e deve restare agli dei. Un numero considerevole di “chiavi”, 25, fu trovato nel corso degli scavi archeologici del 1985-1990 in località S. Cecilia ad Anagni in un sito, un santuario risalente come inizio all’VII sec.a.c., ubicato a circa 150 metri dalla Porta S.Maria uscendo dalla città.

Il Santuario

“Il santuario sembra rientrare quindi nella categoria di quei luoghi di culto connessi con i punti di accesso alla città, e pertanto con funzione quasi protettiva del centro abitato, talora collegati con culti di carattere iniziatico e di purificazione, talora invece relativi a funzioni emporiche (commerci)”. (Gatti,1993). Ci viene in mente che sulla Porta S. Maria, allora Porta degli Idoli, vi era un iscrizione, come ci racconta Marco Aurelio nella sua lettera a Frontone, che recitava “ Flamen sume samentum” ovvero “Sacerdote indossa il Samento” ( una pelle di animale, forse lupo) un invito al Sacerdote-Re di indossare questa sacra pelle prima di entrare nella città “sacra” di Anagni. Allora accanto a questa porta sorgeva un santuario, una serie di costruzioni con strutture in parte con coperture in cotto ed all’interno ed intorno depositi votivi.

Una volta che questi depositi, forse a carattere familiare, si riempivano di oggetti votivi, tutto il materiale veniva trasferito in un unico deposito più grande e così abbiamo ritrovata la cosiddetta “stipe votiva tardo-arcaica” con oggetti risalenti a partire dal VI sec.a.c.. Un vero e proprio tesoro “sul fondo della fossa, dove si trovavano gli oggetti più antichi databili agli ultimi anni del VI sec. a.c., i vasi erano sistemati quasi sempre capovolti, evidentemente secondo un rituale preciso che potrebbe essere l’indizio del carattere ctonio del culto praticato” (Gatti,1993).

Il tesoro

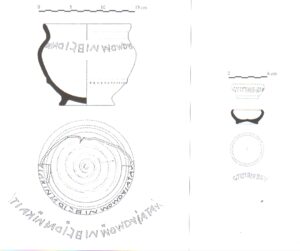

Ecco che iniziano i riferimenti a riti cultuali locali, riferiti agli Ernici ma ne seguiranno altri. Abbiamo parlato di tesoro ed ecco allora un altro elemento caratterizzante il nostro racconto : una olletta in bucchero grigio, certamente di produzione locale, che porta incisa sulla spalla un’iscrizione “ matas udmom ni hvidas ni kait..” “L’analisi di G.Colonna ha accertato che si tratta di un alfabeto del tutto ORIGINALE per la contemporanea presenza di caratteristiche divergenti, complessivamente non concordanti con altri alfabeti noti (etrusco, latino, falisco, sabino ecc..) che permettono di identificarlo con un alfabeto “NAZIONALE”ERNICO” (Gatti 1993).

Non conosciamo il significato di questa iscrizione ma, secondo sempre Colonna, la presenza di due “ni”, due negazioni fa pensare a prescrizioni negative, sempre in ambito religioso. Ciò che si evidenzia nell’esame di tutto il materiale trovato in questo deposito è l’appartenenza ad una cultura specifica, ernica. Molti sono gli oggetti, anche preziosi e di pregevole livello artistico, trovati e fabbricati ad Anagni.

I sacrifici

Ma fra i numerosi reperti emersi uno in particolare, a cui non si è data molta importanza, mi ha colpito ed emozionato, ovvero un’anfora senza il fondo ma con un contenuto molto speciale : ”L’analisi del contenuto dell’anfora, rinvenuta priva del fondo e di parte della parete, ha evidenziato la presenza di minuti frammenti ossei che potrebbero essere attribuiti allo scheletro di un bambino di pochi mesi. La sepoltura infantile in un santuario è piuttosto sorprendente. ”(Gatti 1993). Anche questo particolare ritrovamento ci suggerisce qualcosa di unico, di non comune ad altre culture. Ma la storia di questo deposito ha uno strano sviluppo infatti a partire dal V sec. a.c. si evidenzia un cambiamento nei riti del santuario infatti agli strati contenenti le offerte si alternano strati combusti contenenti anche ossa di animali.

In realtà penso che questa stratificazione segnata da strati di combustione sia più legata ad una ciclicità di riti che non a cambiamenti importanti di culto, anche se eventi particolarmente tragici, come calamità naturali, guerre o epidemie possono aver influito su alcune scelte di rituali, un modo diverso di ingraziarsi la divinità, un ricorso più frequente a sacrifici di animali. Forse in questo clima di disastro e di disperazione si può dare una spiegazione al commovente ritrovamento del corpicino del fanciullo. Forse era stato offerto alla divinità per custodirlo come dono agli Dei, per chiedere protezione per gli altri bimbi. In questo contesto, in cui il banchetto con gli dei diviene più importante e frequente appare lecito “il collegamento con un evento cultuale di particolare importanza che determinò l’offerta di oggetti preziosi conservati da tempo” (Gatti 1993) .

L’evoluzione

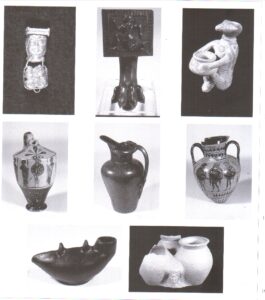

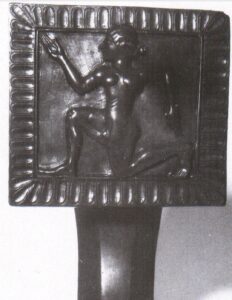

Tra la fine del VI sec.a.c. e il V sec. a.c. si ha, quindi, questo “evento cultuale” ed una modifica significativa del rito delle offerte con “concentrazioni di carboni e cenere con ossa di animali combuste” e resti di “faune… attribuibili ad ovini e bovini giovani” (Gatti 1993). In queste circostanze sono inserite le nostre “chiavi”, molte in numero straordinariamente unico, 25. Ho accennato alla ricchezza del materiale rinvenuto negli scavi che si distinguono per la quantità e qualità : troviamo molti vasi di impasto grezzo, soprattutto miniaturistici, scodelle, olle, tazze, kylix, anfore, aryballoi, alabastra, fibule di vario tipo e di altissima qualità, anelli, bracciali, un colino, una grattugia, spiedini, palette e coltelli, uno splendido sostegno a zampa ferina in bronzo con un bassorilievo con un giovane nudo che corre “si tratta di un oggetto piuttosto singolare” (Gatti).

I reperti più preziosi

Varie figurine in lamina bronzea, alcuni Lekytoi a figure nere di produzione etrusca, vasi in bucchero, ed anche pendenti d’oro ecc…Voglio far notare che in prevalenza sono oggetti legati alla figura femminile probabilmente la divinità venerata nel santuario. Ho cercato di raccontare in modo esauriente il valore di questo ritrovamento mettendo in evidenza il suo carattere ctonio, ovvero di appartenenza quasi esclusiva alla civiltà ernica.

Le nostre “chiavi” allora sono strettamente connesse con il banchetto e con tutti gli oggetti , anche simbolicamente miniaturistici, e quindi la loro funzione di utilizzo per prendere la carne delle vittime sacrificali diventa inoppugnabile. Questa funzione è una funzione sacra, è il mezzo di contatto e di partecipazione con il divino e non può avere altro utilizzo diventando parte integrante di tutto il ricco materiale, che è di proprietà della divinità per sempre. La dott.ssa Gatti rilevava come il luogo scelto per questo santuario fosse strettamente collegato alla porta di ingresso della città, con una funzione protettiva del centro abitato ma, anche, di ringraziamento e/o di richiesta di aiuto alla divinità, prima di entrare nella sacra Anagni.

Un misterioso “ingranaggio”

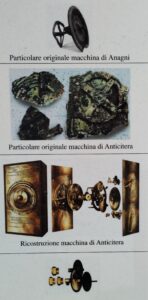

Ricordo che faceva parte dell’arte divinatoria anche la lettura delle viscere per poter prevedere il futuro. Il sacerdote “leggeva” le interiora delle vittime, soprattutto il fegato, e prediceva eventi futuri. A questo rituale mi collego per dare una possibile spiegazione ad un altro oggetto trovato nel sito archeologico del santuario di S.Cecilia, in un settore a parte “la struttura 4”. In questo settore fu rinvenuto un curioso piccolo manufatto composto “da un piede di coppa di argilla arancio con vernice nera lucente, spezzato subito sopra l’attacco dello stelo, con inserito un perno di verga e una rotella in lamina di bronzo ora deformata…

Il piede di coppa, presumibilmente attica è stato riutilizzato inserendo nel foro un perno di bronzo, inferiormente a sezione sfaccettata e superiormente a sezione circolare, terminante all’estremità con una capocchia semisferica ornata da incisioni radiali. Al perno è fissato un dischetto che impedisce al piede della coppa di scendere verso il basso, mentre nella parte al di sopra dell’elemento in ceramica è inserita nel perno una rotella di lamina, con quattro raggi a fettuccia e bordo rifinito da martellature, che resta mobile e girevole” (Gatti).

Un mistero da svelare

Questo curioso oggetto totalmente ernico è molto simile se non identico ad un ingranaggio della famosa Macchina di Anticitera, una sorte di computer greco risalente al II sec. a.c.. Il nostro però risalirebbe a quattro secoli prima, ne ho scritto in un altro articolo e, quindi, non mi dilungo sulla descrizione e i vari punti a sostegno di questa ipotesi ma, qui, voglio mostrare come in un ambito sacro dove è basilare la conoscenza del futuro appare quanto mai giusta la presenza di una macchina che prevedeva il moto dei pianeti, della luna, delle stelle, lo svolgersi delle stagioni, delle eclissi ecc… tanto più che sembra si fosse costruita una struttura al solo scopo di coprire e proteggere questa “macchina”.

In conclusione

Sono partito nella redazione di questo scritto con l’intenzione di evidenziare il vero uso delle “chiavi” erniche. Come questa “invenzione del popolo anagnino, fosse un originale modo di rapportarsi con il divino, spero di esserci riuscito, ma ora mi accorgo che in realtà la funzione più importante di quanto ho scritto è quella di rilevare come solo esaminando TUTTO l’insieme del materiale trovato. Inserendolo nel contesto generale e raccogliendolo nei modi in cui fu trovato in modo che dialogando fra loro, possano raccontare la storia che altrimenti rimarrebbe ignota.

Lo smembramento di questi reperti in varie raccolte, tenendo solo conto della qualità artistica fuori dal territorio che li ha visti partecipi, ne fa oggetti privi di ogni significato e che rimarranno per sempre muti e la nostra cultura ernica perderà per sempre parte importante del suo valore e peso nella storia dell’Italia antica.

A cura del Dott. Guglielmo Viti, archeologo

LEGGI ANCHE https://www.prometeomagazine.it/2025/05/05/piglio-12-maggio-1944-una-data-da-non-dimenticare/

Bibliografia

Laura Ambrosini, Le cosidette “chiavi” metalliche dai Santuari etruschi ed italici: Analisi della tipologia, funzione e diffusione. 2016 (Immagini 1, 2 )

Donata Sarracino , Depositi votivi del Lazio maridionale, 2020

Sandra Gatti e Maria Romana Picuti, Alatri, Anagni, Capitulum Hernicum, Ferentino, Veroli in Fana, templa, delubra. Corpus dei luoghi di culto dell’Italia antica (immagini 3,4,5,6)

Dives Anagna 1993 (immagini 7,8,9)