【直送品】 アズワン マルチガス検知器_XDS−7HF 3-9353-12 《計測・測定・検査》

(税込) 送料込み

商品の説明

商品情報

※※※現在準備中です※※※

110000円【直送品】 アズワン マルチガス検知器_XDS−7HF 3-9353-12 《計測・測定・検査》DIY、工具道具、工具直送品】 アズワン マルチガス検知器_XDS−7HF 3-9353-12

商品詳細につきましては、

メーカーカタログ667ページ

(研究用総合機器2019・サンクアスト2019)

若しくはメーカーホームページにてご確認下さいませ。在庫処分送料無料 【直送品】 アズワン マルチガス検知器_XDS

直送品】 アズワン マルチガス検知器_XDS−7HF 3-9353-12

直送品】 アズワン マルチガス検知器_XDS−7HF 3-9353-12

直送品】 アズワン マルチガス検知器_XDS−7HF 3-9353-12

休日限定 京都機械工具(KTC) ネプロス 超ロングストレートめがねS

メール便無料 RMFQ700 TONE トネ 首振クイックラチェットめがねレンチ

通販卸し売り ESCO エスコ 398x1035mm マグネットクリーナー EA781BF

クリスマスファッション 寸切(荒先)【1個】SUSズンギリ(アラサキ

休日限定 京都機械工具(KTC) ネプロス 超ロングストレートめがねS

SALEセール 【法人限定】HBC-D27C エクスレッズ ポールライト 9型

クリスマスファッション 寸切(荒先)【1個】SUSズンギリ(アラサキ

公式通販 【送料無料】OSG WP 2 M22x0.5 プラグゲージ ねじ用限界

早期割引送料無料 丸ワッシャー(特寸 10.5X25X1.5 ステンレス BK

総合ランキング1位 - 【 価格.com 送料無料 滑車の人気商品・通販

早期割引送料無料 丸ワッシャー(特寸 10.5X25X1.5 ステンレス BK

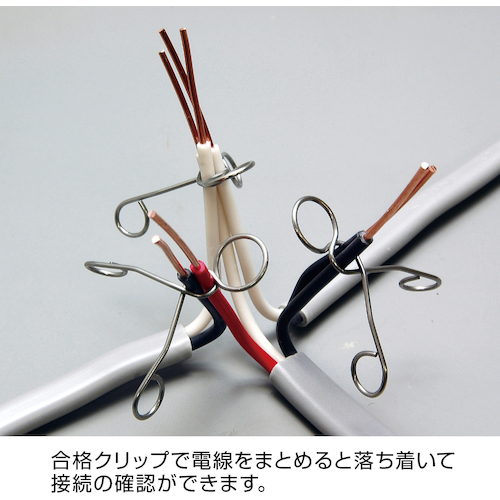

爆安の HOZAN 電気工事士技能試験 工具セット 11点 DK-17 ホーザン

爆安の HOZAN 電気工事士技能試験 工具セット 11点 DK-17 ホーザン

総合ランキング1位 - 【 価格.com 送料無料 滑車の人気商品・通販

若者の大愛商品 Heatshield元の、フォードTaurusセダン2014 2018 W

爆安の HOZAN 電気工事士技能試験 工具セット 11点 DK-17 ホーザン

リアル店舗 Multi Color G40 Light Bulbs LED for Outdoor String

レインボーシックス Milwaukee 2621-20 M18 SAWZALL 18V コードレス

SALEセール 【法人限定】HBC-D27C エクスレッズ ポールライト 9型

リアル店舗 Multi Color G40 Light Bulbs LED for Outdoor String

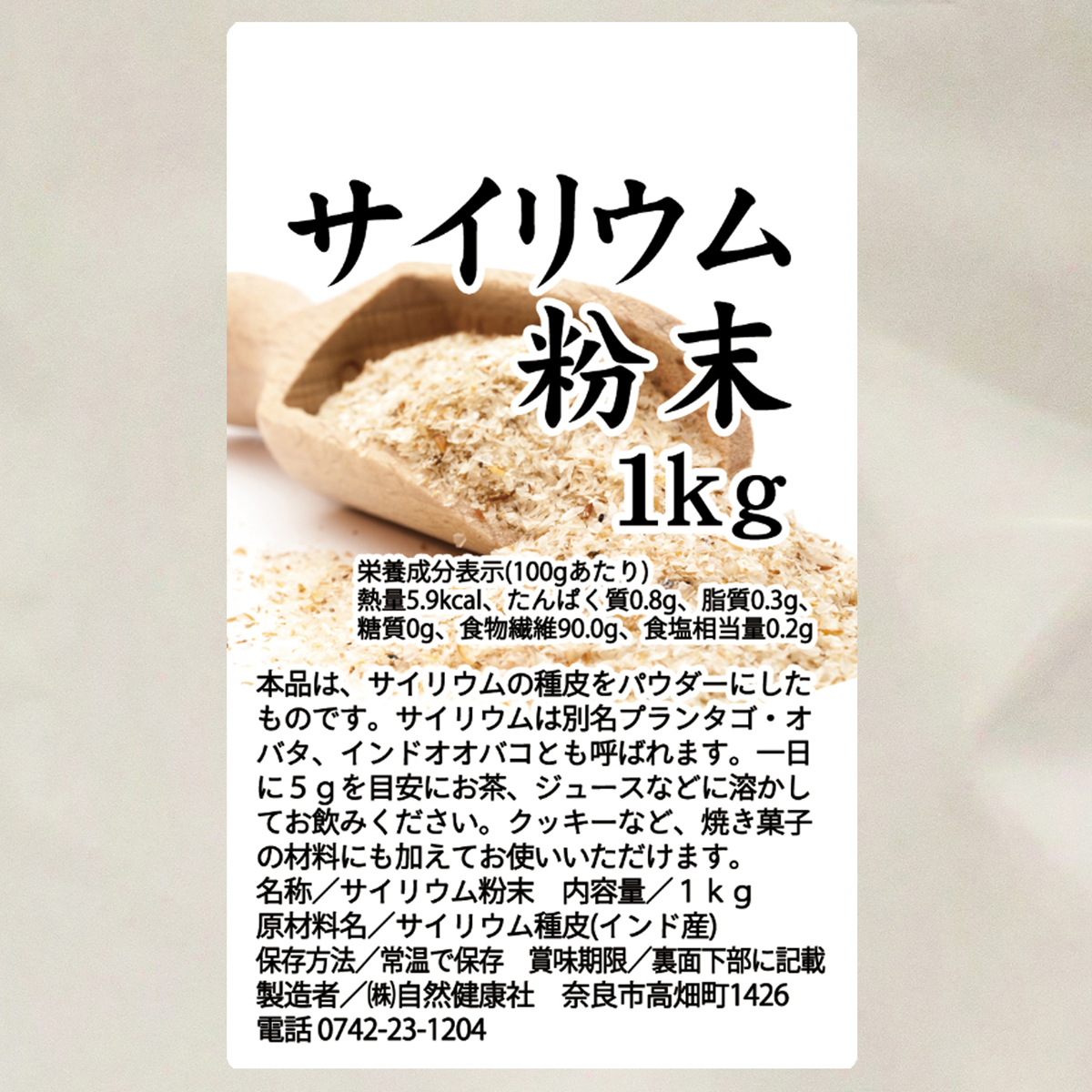

自然健康社 サイリウム 粉末 430g×5個 サイリウムハスク オオバコ

総合ランキング1位 - 【 価格.com 送料無料 滑車の人気商品・通販

早期割引送料無料 丸ワッシャー(特寸 10.5X25X1.5 ステンレス BK

東京公式通販サイト 新潟精機 ポケット膜厚計 FTM-50FE (152081) (電磁

いいスタイル アズワン/AS ONE バスケットワゴン AS002-N02 品番:3

BENZ ベンツ R350 W251 ドアミラー 左右セット アロー LEDウィンカー

早期割引送料無料 丸ワッシャー(特寸 10.5X25X1.5 ステンレス BK

リアル店舗 Multi Color G40 Light Bulbs LED for Outdoor String

ネット通販 アトムハウスペイント 水性ハードライン 16kg 白 00001

自然健康社 サイリウム 粉末 430g×5個 サイリウムハスク オオバコ

新販売特価 日本製 アクリル板 バーミリオン(キャスト板) 厚み5mm

2024大特価セール! KEITH|【J∞QUALITY 】オーガニックコットン

アイコム BP-274N 3個セットリチウムイオンバッテリー(1880mAh)-

若者の大愛商品 Heatshield元の、フォードTaurusセダン2014 2018 W

通販サイト。 φ180x1.8x20mm/56T 超硬チップソー/低騒音 EA851CK-14

GTW 10メデューサ銀加工ゴルフカートホイール&205/50/10 (18) タイヤ4

商品の情報

メルカリ安心への取り組み

お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

スピード発送

この出品者は平均24時間以内に発送しています