トラスコ中山 株 TRUSCO 樹脂台車 カルティオミニ weego 省音G車輪 ブラック ストッパー付 WP-2G-BK-JS 期間限定 ポイント10倍

(税込) 送料込み

商品の説明

商品情報

納期について:取寄品3〜5営業日目発送予定★欠品時除く

7011円トラスコ中山 株 TRUSCO 樹脂台車 カルティオミニ weego 省音G車輪 ブラック ストッパー付 WP-2G-BK-JS 期間限定 ポイント10倍DIY、工具業務、産業用トラスコ中山 TRUSCO 樹脂台車 カルティオミニ weego 省音G車輪 ピンク

メーカー名:トラスコ中山(株)

【 特長 】

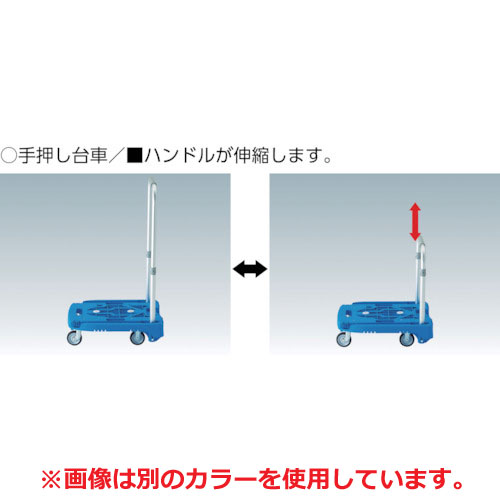

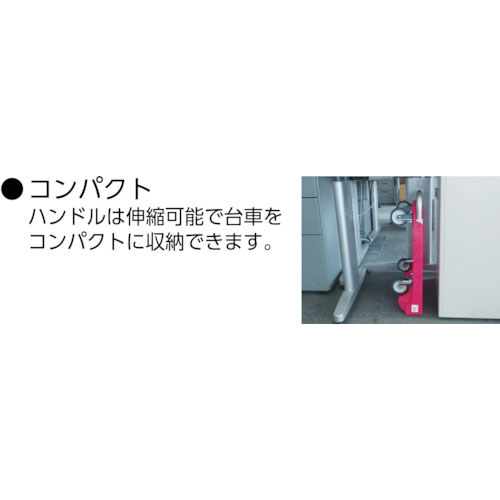

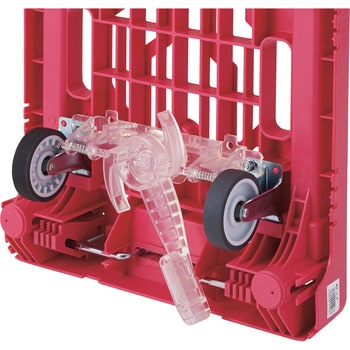

・伸縮ハンドルのためコンパクトに収納できます。

・φ75省音キャスター採用で音が静かです。

・エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動きます。また、タイヤ痕がつくのを軽減します。

【 仕様 】

品名:TRUSCO 樹脂台車 カルティオミニ weego 省音G車輪 ブラック ストッパー付

品番:WP-2G-BK-JS

均等荷重(kg):100

色:ブラック

長さ(mm):465

幅(mm):390

高さ(mm):133

ハンドル高さ(mm):790

キャスター径(mm):75

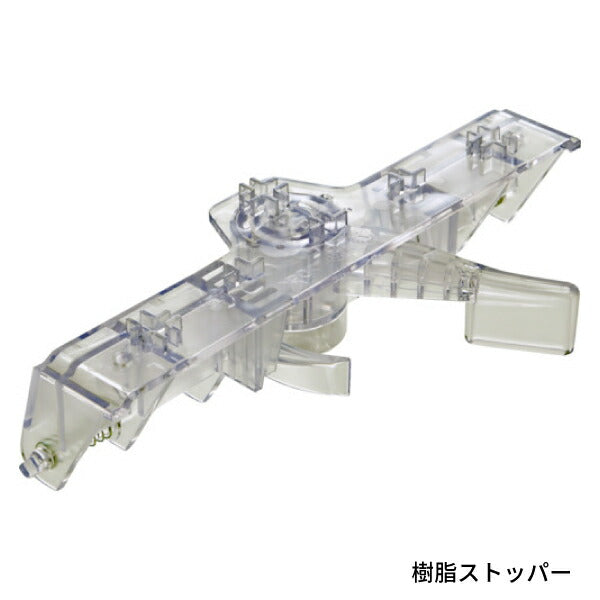

付属ストッパー:KW-GJS

完成品

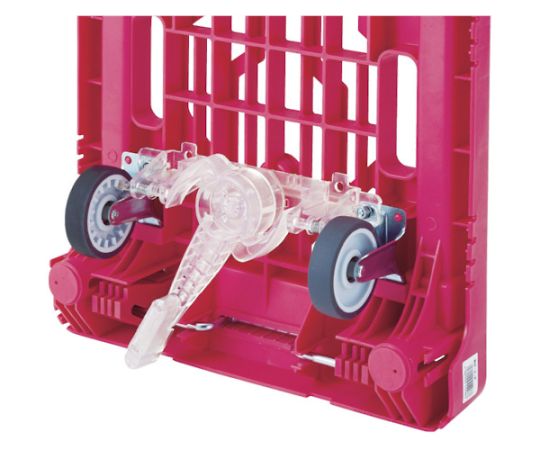

自在キャスター、固定キャスター各2個(固定キャスター:ハンドル側取付)

樹脂ストッパー付(KW-GJS)

騒音値:45dB

伸縮式折りたたみハンドルタイプ

【 材質/仕上 】

荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%/ハンドル:アルミ/ハンドル表面処理:アルマイト加工/キャスター金具:スチール/車輪:エラストマー樹脂/ストッパー:ポリカーボネート

質量:3.12kg

JANコード:4989999484335

【DIY 工具 TRUSCO トラスコ 】トラスコ中山 TRUSCO 樹脂台車 カルティオミニ weego 省音G車輪

樹脂台車 カルティオミニ weego 省音G車輪 ブラック ストッパー付 WP-2G-BK-JS

トラスコ中山 TRUSCO 樹脂台車 カルティオミニ weego 省音G車輪 ピンク

トラスコ中山 カルティオミニ weego 390×465mm WP2GW | 梱包材

Amazon | TRUSCO(トラスコ) カルティオミニ weego オリーブ WP-2G-OG

WP-2G-B-JS-THB 樹脂台車 アイドルキャリー weego 省音車輪 1台 TRUSCO

ヨドバシ.com - トラスコ中山 TRUSCO WP2GBKJS [樹脂台車 アイドル

トラスコ中山 カルティオミニ weego 390×465mm WP2GW | 梱包材

WP-2G-BK-JSの人気商品・通販・価格比較 - 価格.com

トラスコ 樹脂台車 カルティオ(新型) 780X490 折畳 黒 樹脂

Amazon | TRUSCO(トラスコ) カルティオミニ weego オリーブ WP-2G-OG

TRUSCO アイドルキャリー weego 省音G車輪 ブラック S付 WP-2G-BK-JS

WP-2G-BK-JSの人気商品・通販・価格比較 - 価格.com

樹脂台車 カルティオミニ weego 省音G車輪 ブラック ストッパー付 WP-2G-BK-JS

WP-2G-JS | 樹脂台車 アイドルキャリー weego 省音G車輪 S付き

TRUSCO 樹脂台車 NEWカルティオ 780x490 MPK-780-BK-JS 樹脂ストッパー

TRUSCO アイドルキャリー weego 省音G車輪 ブラック S付 WP-2G-BK-JS

楽天市場】【数量限定】カルティオミニ weego PULL ピンク WP-2P-P

TRUSCO 樹脂台車 NEWカルティオ 780x490 MPK-780-BK-JS 樹脂ストッパー

WP-2G-JS | 樹脂台車 アイドルキャリー weego 省音G車輪 S付き

トラスコ 樹脂台車 カルティオ(新型) 780X490 折畳 黒 樹脂

KW-GJS 小型樹脂台車こまわり君アイドルキャリーweego兼用ストッパー 1

トラスコ中山 カルティオミニ weego 390×465mm WP2GW | 梱包材

樹脂台車 【新型】カルティオ 780×490mm 折畳 (黒) 樹脂ストッパー付き

楽天市場】【数量限定】カルティオミニ weego PULL ピンク WP-2P-P

TRUSCO 樹脂台車 カルティオミニ weego 省音G車輪

WP-2G-BK-JSの人気商品・通販・価格比較 - 価格.com

TRUSCO(トラスコ) 樹脂台車 アイドルキャリー weego PULL 伸縮ハンドル ピンク WP2PP

トラスコ中山 TRUSCO 樹脂台車 カルティオミニ weego 省音G車輪

WP-2G-JS | 樹脂台車 アイドルキャリー weego 省音G車輪 S付き

直送品 代引不可) TRUSCO トラスコ中山 樹脂台車 カルティオ

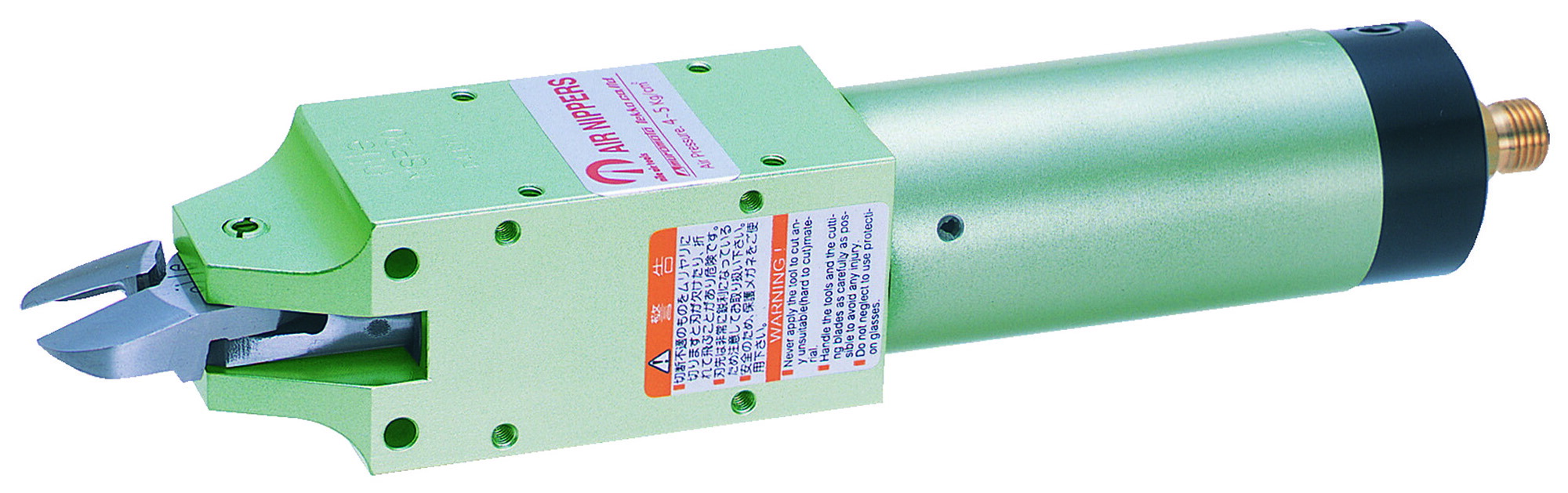

海外最新 ナイル MSP3 角型エアーニッパ本体 (増圧型):モノパ!店

TRUSCO 樹脂台車 NEWカルティオ 780x490 MPK-780-BK-JS 樹脂ストッパー

トラスコ中山 カルティオミニ weego 390×465mm WP2GW | 梱包材

ヨドバシ.com - トラスコ中山 TRUSCO WP2P TRUSCO [樹脂台車 アイドル

KW-GJS 小型樹脂台車こまわり君アイドルキャリーweego兼用ストッパー 1

楽天市場】TRUSCO(トラスコ中山)こまわり君用ブレーキ

トラスコ カルティオミニの人気商品・通販・価格比較 - 価格.com

待望の再入荷!-□TRUSCO 樹脂台車 カルティオミニ weego ピンク〔品番

トラスコ中山 TRUSCO 樹脂台車 カルティオビッグ 折畳 900X600 黒 MPK

商品の情報

メルカリ安心への取り組み

お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

スピード発送

この出品者は平均24時間以内に発送しています