正規品/サンスター ZRX1200R KE50315 スプロケット&チェーンキット(スチール) SUNSTAR バイク

(税込) 送料込み

商品の説明

商品情報

●メーカー名:サンスター / SUNSTAR

17785円正規品/サンスター ZRX1200R KE50315 スプロケット&チェーンキット(スチール) SUNSTAR バイク車、バイク、自転車バイクサンスター チェーン&スプロケット 3点セット ヤマハ FZ1-N FAZER

●商品名:KE50315 スプロケット&チェーンキット(スチール)

メーカー品番:KE50315

JANコード:4573272660129

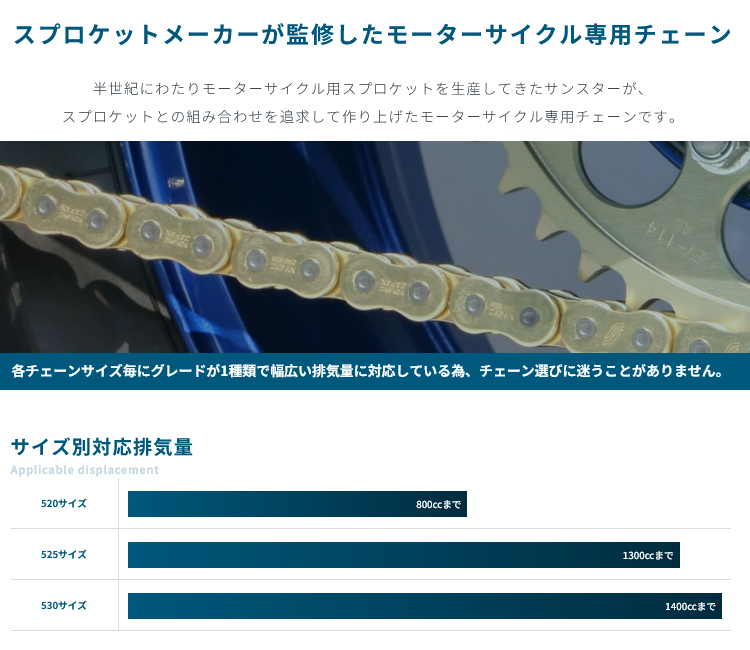

ZRX1200R スチール フロント品番:556-17(17T)リア品番:JK-108A-42(42T・鉄)チェーンサイズ:530 チェーンリンク数:110 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。 ※画像はイメージです。バイク用スプロケット チェーン ZRX1200Rの人気商品・通販・価格比較

バイク用スプロケット チェーン ZRX1200Rの人気商品・通販・価格比較

サンスター チェーン&スプロケット 3点セット ヤマハ FZ1-N FAZER

バイク用スプロケット チェーン ZRX1200Rの人気商品・通販・価格比較

チェーン&スプロケットセット SUNSTAR(サンスター) バイク用

バイク用スプロケット チェーン ZRX1200Rの人気商品・通販・価格比較

バイク用スプロケット チェーン ZRX1200Rの人気商品・通販・価格比較

チェーン&スプロケットセット SUNSTAR(サンスター) バイク用

楽天市場】SUNSTAR KS50315 16 17 チェーン&スプロケット3点セット

バイク用スプロケット チェーン ZRX1200Rの人気商品・通販・価格比較

楽天市場】SUNSTAR KS50315 16 17 チェーン&スプロケット3点セット

サンスター チェーン&スプロケット 3点セット ヤマハ FZ1-N FAZER FZ1

楽天市場】SUNSTAR KS50315 16 17 チェーン&スプロケット3点セット

チェーン&スプロケット3点セット SUNSTAR(サンスター) バイク用

バイク用スプロケット チェーン ZRX1200Rの人気商品・通販・価格比較

カワサキ ZRX1200R SUNSTAR(サンスター) | バイクパーツ通販 Webike

サンスター チェーン&スプロケット 3点セット カワサキ ZRX1100 ZRX1100II SUNSTAR KAWASAKI バイク ドライブチェーン スタンダード

Webike | SUNSTAR サンスター レーシングスチールスプロケット リア

レーシングスチールスプロケット リア

チェーン&スプロケット3点セット SUNSTAR(サンスター) バイク用

サンスター チェーン&スプロケット 3点セット カワサキ ZRX400 ZRX400II SUNSTAR KAWASAKI バイク ドライブチェーン ゴールド : sun-ks40613 : バイク用品の車楽 - 通販 - Yahoo!ショッピング

楽天市場】SUNSTAR KS50315 16 17 チェーン&スプロケット3点セット

サンスター(SUNSTAR) リアスプロケット アルミ 530-48T ブラック ZRX1200R RK-108BKH-48

バイク用スプロケット チェーン ZRX1200Rの人気商品・通販・価格比較

リアスプロケット スチール - SUNSTAR(サンスター) | バイクパーツ通販

スプロケット - SUNSTAR - サンスター

サンスター(SUNSTAR) レーシングスチールスプロケット 品番JKR

楽天市場】SUNSTAR KS50315 16 17 チェーン&スプロケット3点セット

サンスター チェーン&スプロケット 3点セット カワサキ ZRX1100 ZRX1100II SUNSTAR KAWASAKI バイク ドライブチェーン スタンダード : sun-ks50215 : バイク用品の車楽 - 通販 - Yahoo!ショッピング

バイク用スプロケット チェーン ZRX1200Rの人気商品・通販・価格比較

レーシングスチールスプロケット リア

チェーン&スプロケット3点セット SUNSTAR(サンスター) バイク用

バイク用スプロケット チェーン ZRX1200Rの人気商品・通販・価格比較

サンスター チェーン&スプロケット 3点セット カワサキ ZRX1100 ZRX1100II SUNSTAR KAWASAKI バイク ドライブチェーン スタンダード

Amazon.co.jp: サンスター(SUNSTAR) レーシングスチールスプロケット

スプロケット - SUNSTAR - サンスター

レーシングスチールスプロケット リア

楽天市場】SUNSTAR KS50315 16 17 チェーン&スプロケット3点セット

バイク用スプロケット チェーン ZRX1200Rの人気商品・通販・価格比較

サンスター チェーン&スプロケット 3点セット カワサキ ZRX1100 ZRX1100II SUNSTAR KAWASAKI バイク ドライブチェーン スタンダード

商品の情報

メルカリ安心への取り組み

お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

スピード発送

この出品者は平均24時間以内に発送しています