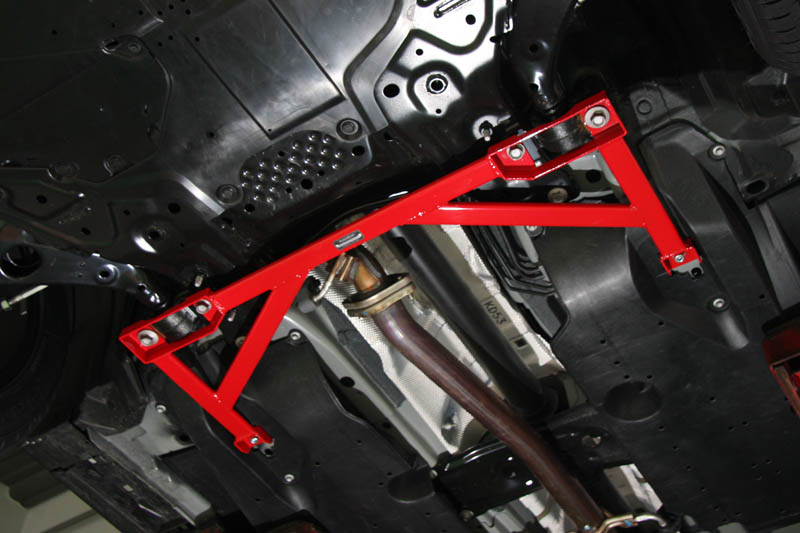

FC3S RX-7 リアメンバーブレース

(税込) 送料込み

商品の説明

商品情報

AS商品コード:URJZ000752

15505円FC3S RX-7 リアメンバーブレース車、バイク、自転車自動車ウルトラレーシング リアメンバーブレース - Yahoo!オークション

メーカー:ウルトラレーシング

メーカーコード:RL4-1012P

ブランド:ULTRA RACING

ジャンル:ボディ補強関連 -> 補強パーツ ボディ

-----------------------------------------------------

ウルトラレーシングジャパン ULTRA RACING メンバーブレース floor support member support フロアサポート メンバーサポートエアロパーツ

-----------------------------------------------------FC3S RX-7 リアメンバーブレース : urjz000752 : エアロ.カスタムパーツのTopTuner - 通販 - Yahoo!ショッピング

FC3S RX-7 リアメンバーブレース

ウルトラレーシング リアメンバーブレース - Yahoo!オークション

FC3S RX-7 リアメンバーブレース

楽天市場】FC3S RX-7 リアメンバーブレース : Autostyle

ウルトラレーシング リアメンバーブレース マツダ サバンナ RX-7 FC3S

AutoExe Member Brace Set / メンバーブレースセット のパーツレビュー

ウルトラレーシング リアメンバーブレース マツダ サバンナ RX-7 FC3S

RX-7 FC3S オートエグゼ メンバーブレース リア 剛性 (マツダ用)|売買

リアメンバーブレース (ULTRA RACING) 【商品番号:564393】|モタガレ

ウルトラレーシング リアメンバーブレース マツダ サバンナ RX-7 FC3S

ウルトラレーシング リアメンバーブレース マツダ サバンナ RX-7 FC3S

ウルトラレーシング リアメンバーブレース マツダ サバンナ RX-7 FC3S

ウルトラレーシング フロントメンバーブレース RX-7 FC3C/FC3S LA4-1011 ULTRA RACING ボディ補強

RX-7の補強パーツ・純正タワーバー・メンバーブレース・FD3S・まんじ

Ultra Racing】 リアメンバーブレース マツダ+apple-en.jp

2024年最新】Yahoo!オークション -fd3s メンバーブレースの中古品

ULTRA RACING 2点式リアタワー/ストラットバーブレースマツダRX-7 FC 3

適合検索 | Ultra Racing | ウルトラレーシング

メンバーブレース またも、 さび(マツダ RX-7)by fuji@青7 - みんカラ

ロータリースポーツを極める!FD3S型RX-7用カスタムパーツ特集!

RX-7の補強パーツ・純正タワーバー・メンバーブレース・FD3S・まんじ

オフィシャル通販サイト ウルトラレーシング リアメンバーサイド

装着ギャラリー | AutoExe マツダ車チューニング&カスタマイズ

RX-7のリアワイパー有り派?無し派?・RX-7・FD3S・ストップランプ

マツダ RX-7 メンバーブレースの口コミ・評価・レビュー|みんカラ

楽天市場】FC3S RX-7 フロントメンバーブレース : Autostyle

メンバーブレース またも、 さび(マツダ RX-7)by fuji@青7 - みんカラ

強化ガラスの-ウルトラレーシング リアメンバーブレース Sタイプ J01FA

ウルトラレーシング フロントメンバーブレース RX-7 FC3C/FC3S LA4

RX7 ボディ補強|グーネットピット

オーバルタワーバー フロント マツダ RX-7 FC3S : VS-ONE

RX-7(FD) | AutoExe マツダ車チューニング&カスタマイズ

RX-7のリアスポイラー有り派?無し派?・DIY・2023年もよろしくお願い

AutoExe Member Brace Set / メンバーブレースセット のパーツレビュー

ULTRA RACING FC3S RX-7 ルームバー リアクロスバー 補強に カー用品

Ultra Racing】 リアメンバーブレース マツダ+apple-en.jp

RX-7 FC3S オートエグゼ メンバーブレース リア 剛性 (マツダ用)|売買

RX-7の補強パーツ・純正タワーバー・メンバーブレース・FD3S・まんじ

RX-7(FD) | AutoExe マツダ車チューニング&カスタマイズ

商品の情報

メルカリ安心への取り組み

お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

スピード発送

この出品者は平均24時間以内に発送しています