DOITOOL 1 Set to disassemble Maintenance Tool wrench socket mini repair tool carbon steel plastic combination wrenches tool wrench tool screw 並行輸入

(税込) 送料込み

商品の説明

商品情報

全国送料無料。海外倉庫から国内に取り寄せますので、お届けまで2-3週間程度お時間頂いております。また、税関審査により、開封による外箱の損傷の可能性が稀にございますが、商品自体の品質は問題ございませんのでご安心ください。国内到着後に一度検品して発送させて頂きます。商品についてご不明な点がございましたら、「この商品について問い合わせ」ボタンからお気軽にお問い合わせください。(商品が電波法上の技術基準に適合する必要がある無線機器の場合:商品は並行輸入品でございますので、電波法上の技術基準に適合いたしません。日本国内で使用すると電波法に違反するおそれがありますのでご購入、ご使用には十分ご注意ください)

7735円DOITOOL 1 Set to disassemble Maintenance Tool wrench socket mini repair tool carbon steel plastic combination wrenches tool wrench tool screw 並行輸入車、バイク、自転車自動車Amazon.com: DOITOOL 1 Set to disassemble Maintenance Tool wrenchAmazon.com: DOITOOL 1 Set to disassemble Maintenance Tool wrench

Amazon.com: DOITOOL 1 Set to disassemble Maintenance Tool wrench

Amazon.com: DOITOOL 1 Set to disassemble Maintenance Tool wrench

Amazon.com: DOITOOL 1 Set to disassemble Maintenance Tool wrench

DOITOOL 1 Set Socket Wrench Tool Wrench for Repairing Maintenance Wrench Repairing Tool Socket Spanner Repairing Ratchet Wrench Maintenance Tool

LYUMO Mini Socket Ratchet Wrench 1/4in 72 Teeth Quick Hex

DEKOPRO 228pcs Socket Wrench Auto Repair Tool Combination Package Mixed Tool Set Hand Tool Kit with Plastic Toolbox Storage Case (228PCS)

20pcs L-type Socket Wrench Set, Household Hand Tool Set, Mini L-type Socket Wrench Bits Set, (90 Degree/180 Degree Screw Driver Wrench), 9pcs Socket (5-13mm), 10pcs Driver Head

Amazon.com: DOITOOL 1 Set to disassemble Maintenance Tool wrench

L type Socket Wrench Set Household Hand Tool Set Mini L type

LYUMO Mini Socket Ratchet Wrench 1/4in 72 Teeth Quick Hex

LYUMO Mini Socket Ratchet Wrench 1/4in 72 Teeth Quick Hex

Amazon.com: DOITOOL 1 Set to disassemble Maintenance Tool wrench

Amazon.com: DOITOOL 1 Set to disassemble Maintenance Tool wrench

Multitool Keys Chrome Vanadium Steel Wrench,Car Repair Kit,Key Set

DEWALT 172 pc. Mechanics Tool Set | The Home Depot Canada

L type Socket Wrench Set Household Hand Tool Set Mini L type

1/4

Amazon.com: ICOOL 121pcs 1/4

Fixtec Car Repair Combination Metal Hardware Tools Box Colorful Socket Steel Ratchet Wrench Tool Set 36PC 3/8' Drive Socket Set

Special Steel Hand Tools, Striking Open Wrench

CRAFTSMAN 1/4-in Nano Metric Mechanic Driver Bit Set - 24 Pieces

DEKOPRO 228pcs Socket Wrench Auto Repair Tool Combination Package Mixed Tool Set Hand Tool Kit with Plastic Toolbox Storage Case (228PCS)

Set of 46PCS Manual Machine Auto Repair Combination Tool Sets Hand

DEKOPRO 192 Piece Mixed Tool Kit Home Mechanics Repair Tool Set

DEKOPRO 228pcs Socket Wrench Auto Repair Tool Combination Package

DEKOPRO 228pcs Socket Wrench Auto Repair Tool Combination Package

Set of 46PCS Manual Machine Auto Repair Combination Tool Sets Hand

Special Steel Hand Tools, Striking Open Wrench

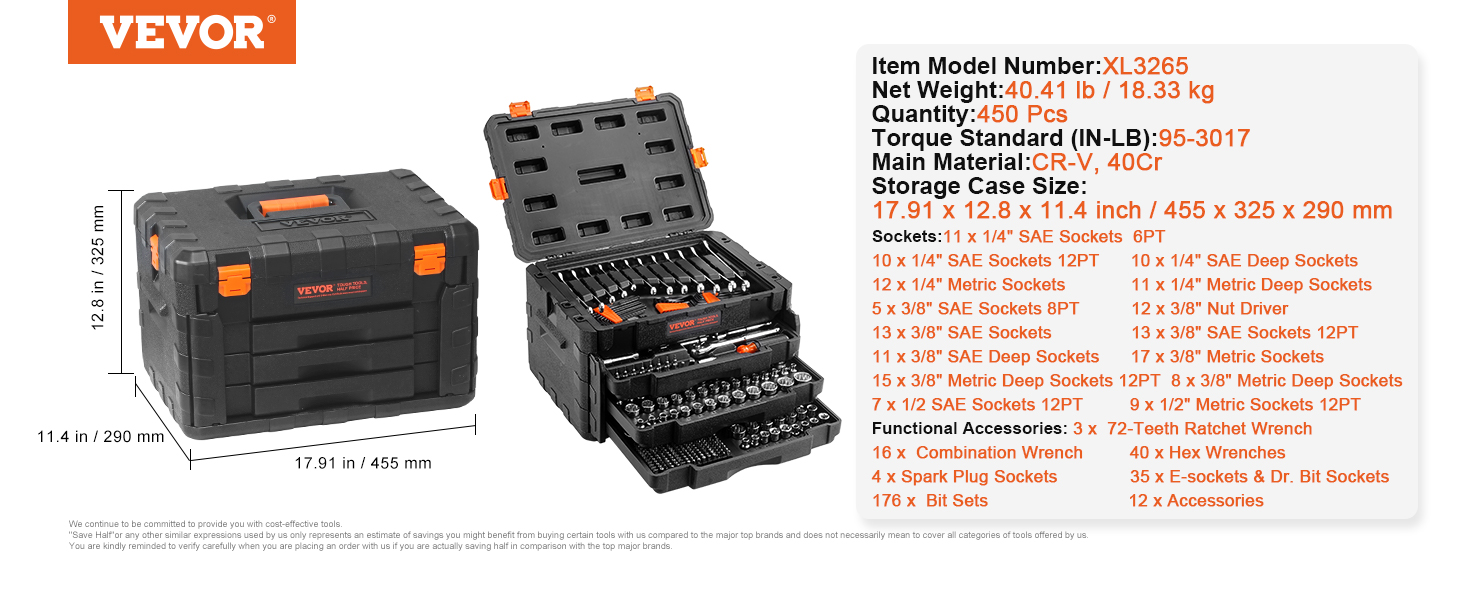

VEVOR Mechanics Tool Set and Socket Set, 1/4

DEKOPRO 192 Piece Mixed Tool Kit Home Mechanics Repair Tool Set

Fixtec Car Repair Combination Metal Hardware Tools Box Colorful

Special Steel Hand Tools, Striking Open Wrench

DOITOOL 1 Set Ratchet Wrench Socket Repairing Auto Repair Tool Mini Ratchet Wrench Professional Ratcheting Wrench Magnetic Bit Holder Wrench Sleeve

Home Repair Tool Set General Household Hand Tool Kit with Plastic

Unitool Combination Wrench - Steel - Metric - 27-mm Opening - 1 Per Pack

Sunex 0972 2-1/4-Inch Super Jumbo Combination Wrench : Amazon.ca

Set of 46PCS Manual Machine Auto Repair Combination Tool Sets Hand

Socket wrench set 1/2

DOITOOL 1 Set Socket Wrench Tool Wrench for Repairing Maintenance Wrench Repairing Tool Socket Spanner Repairing Ratchet Wrench Maintenance Tool

商品の情報

メルカリ安心への取り組み

お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

スピード発送

この出品者は平均24時間以内に発送しています