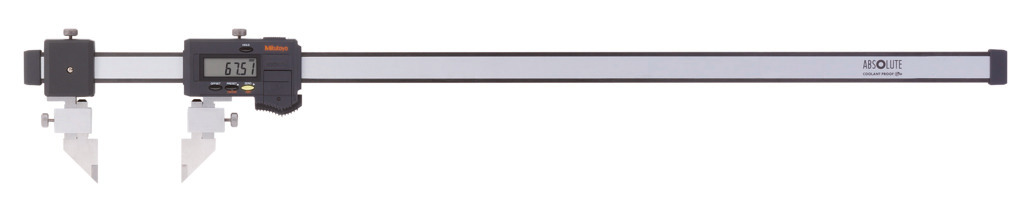

【ポイント10倍】【直送品】 ミツトヨ (Mitutoyo) 長尺ノギス CFC-150G (552-305-10) (クーラントプルーフカーボンデジマチックキャリパ) 【特大・送料別】

(税込) 送料込み

商品の説明

商品情報

●メーカーコード:552-305-10

110000円【ポイント10倍】【直送品】 ミツトヨ (Mitutoyo) 長尺ノギス CFC-150G (552-305-10) (クーラントプルーフカーボンデジマチックキャリパ) 【特大・送料別】DIY、工具道具、工具楽天市場】○ ミツトヨ デジタルノギス ABSデジマチックキャリパ CD

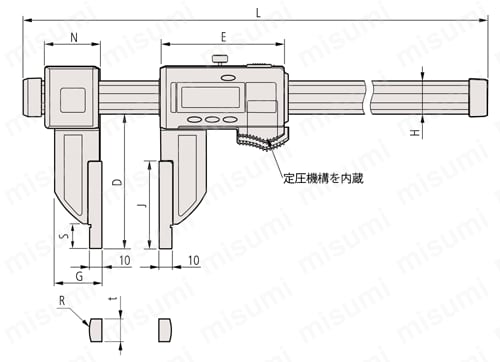

●測定範囲(mm):0〜1500(外側)、20〜1520(内側)

●器差(mm):±0.09

●最小表示(mm):0.01

●デプスバー:無

●容器保護等級:IP66

●電源:ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)

●測定データ出力端子あり

●最小表示:0.01mm

特徴

●ビーム部にCFRP(カーボンファイバ強化プラスチック)を使用し、軽量化を図っております。

●オートパワーON/OFF機能付です。

●保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。

●測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。

用途

●外側測定、内側測定。【直送品】 ミツトヨ (Mitutoyo) 長尺ノギス CFC-150G (552-305-10) (クーラントプルーフカーボンデジマチックキャリパ) 【特大・送料別】 | 道具屋さん楽天市場店

ミツトヨ(Mitutoyo) CFC-150G(552-305-10) ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ 標準タイプ デジタルノギス 測定範囲:外側 0〜1500mm/内側 20.1〜1520mm | セミプロDIY店ファースト

楽天市場】○ ミツトヨ デジタルノギス ABSデジマチックキャリパ CD

楽天市場】【直送品】 ミツトヨ (Mitutoyo) 長尺ノギス CFC-150G (552

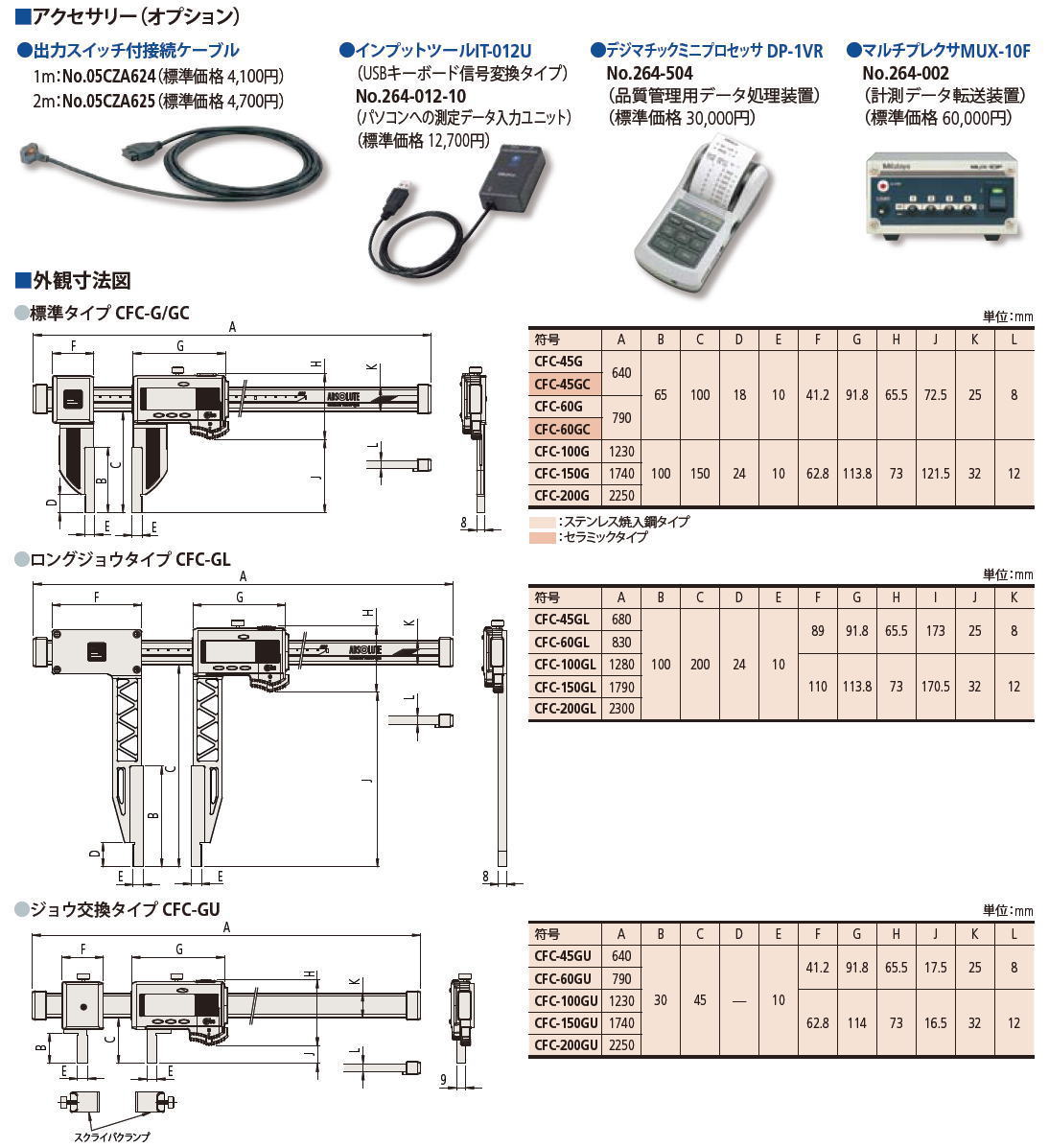

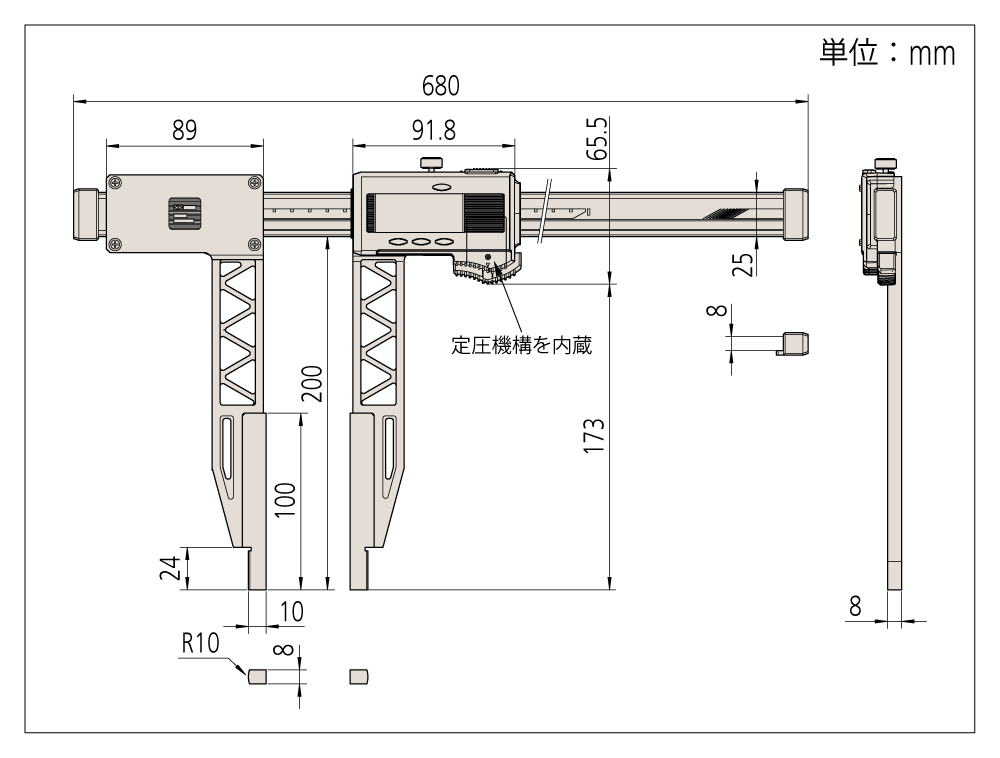

ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GL CFC-45GL | 商品

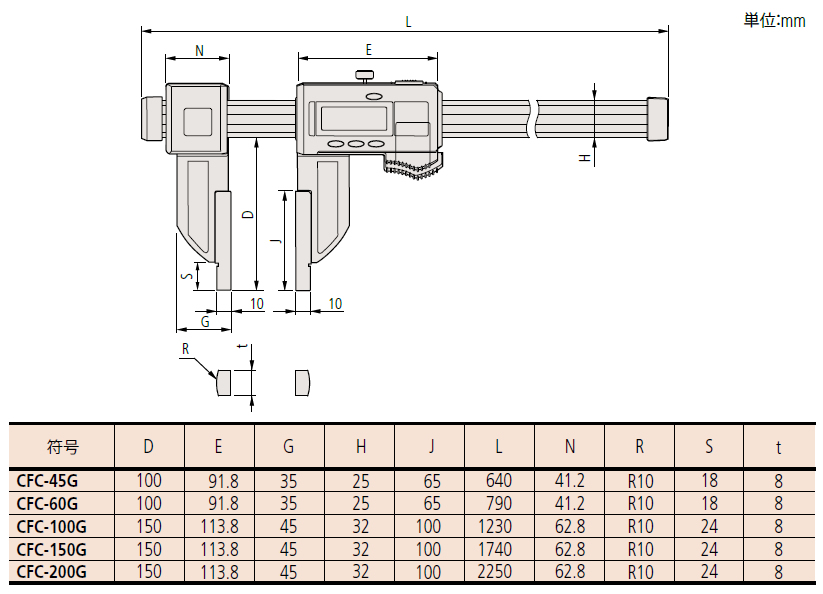

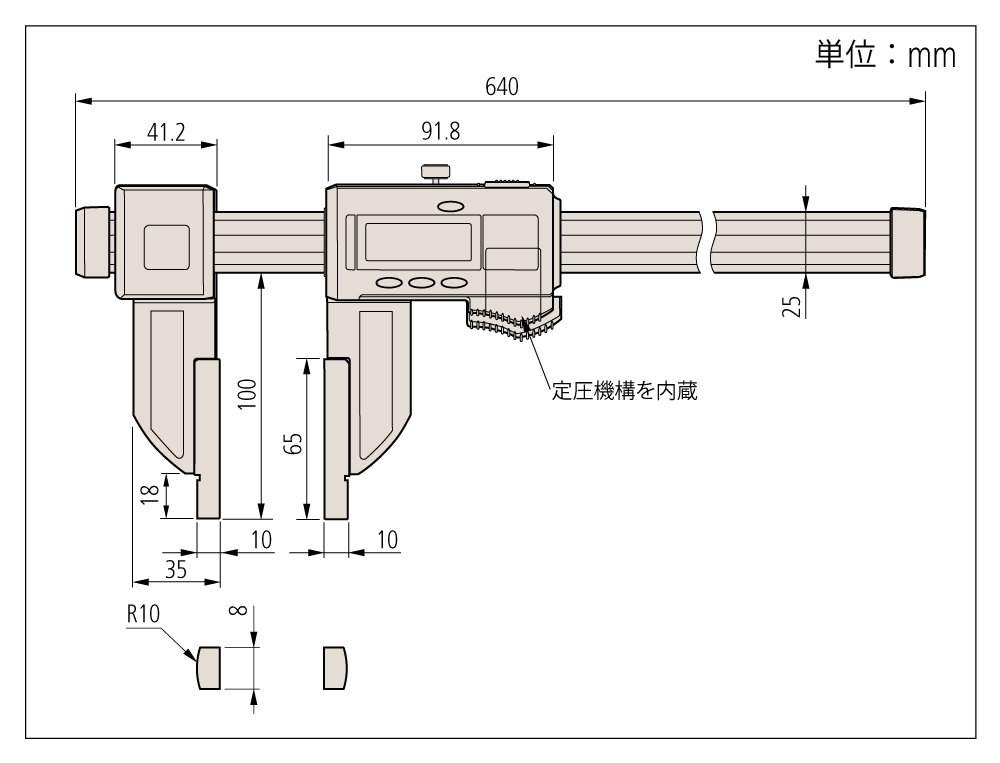

ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-G CFC-45G | 商品 | ミツトヨ

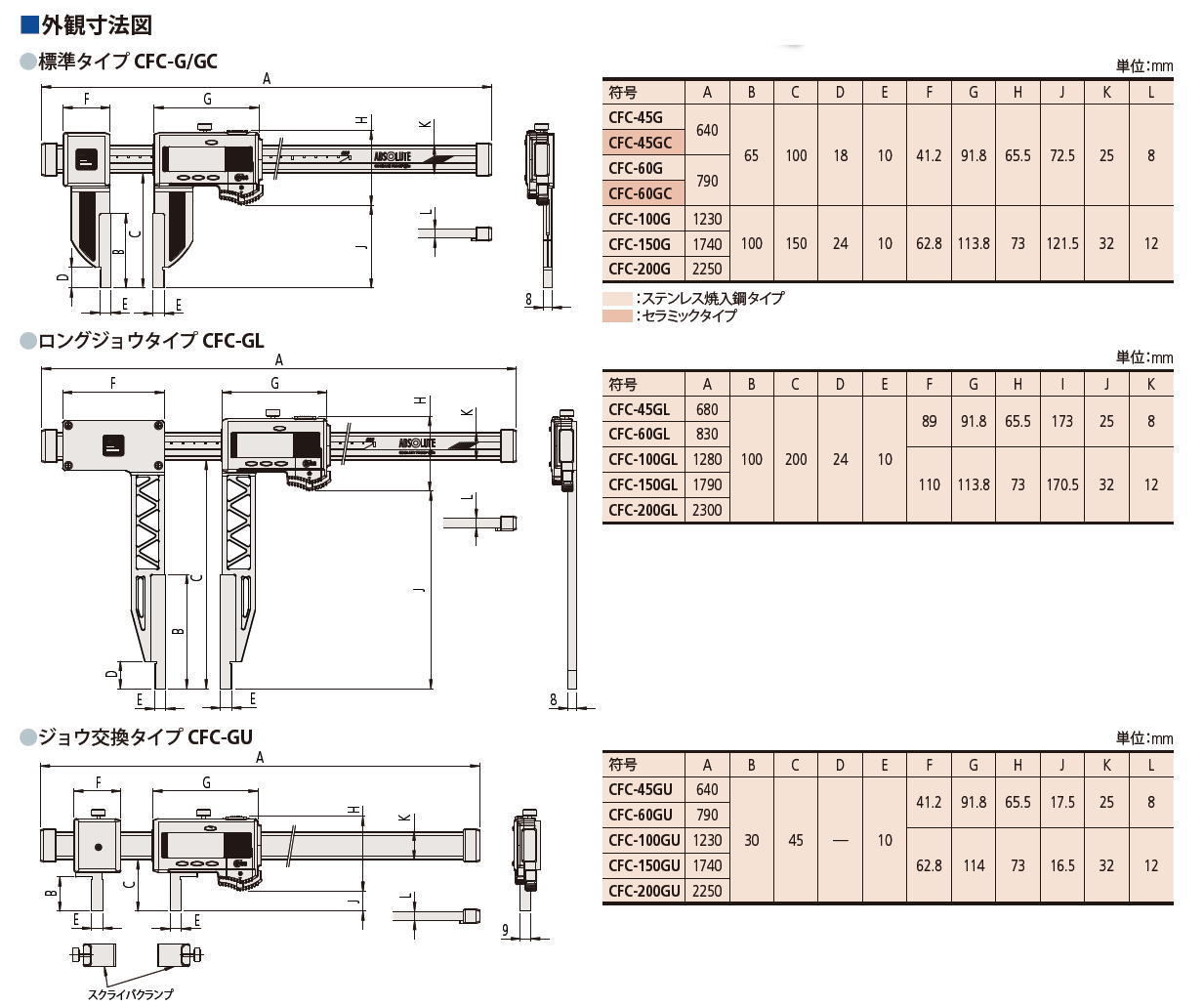

552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパCFC-G

ミツトヨ(Mitutoyo) CFC-150G(552-305-10) ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ 標準タイプ デジタルノギス 測定範囲:外側 0〜1500mm/内側 20.1〜1520mm | セミプロDIY店ファースト

Mitutoyo(ミツトヨ) ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ ノギス

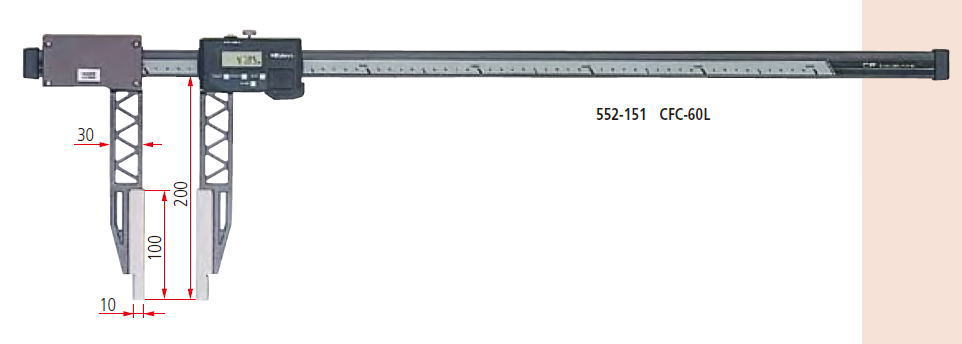

ミツトヨ Mitutoyo 長尺ノギス CFC-100GL 552-152-10 クーラント

ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GC

ミツトヨ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-45G CFC-60G CFC

Mitutoyo(ミツトヨ) ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ ノギス

ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GC CFC-45GC | 商品

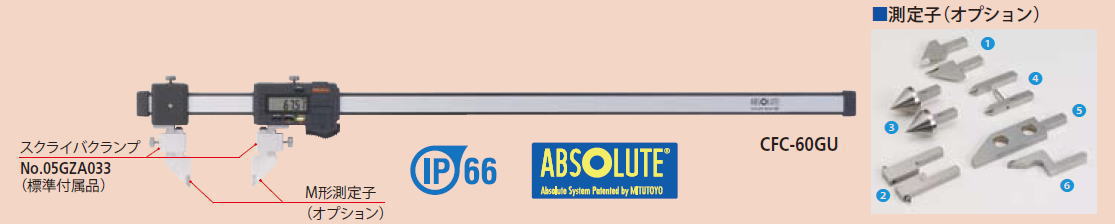

ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GU CFC-45GU | 商品

ミツトヨ(Mitutoyo) CFC-150G(552-305-10) ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ 標準タイプ デジタルノギス 測定範囲:外側 0〜1500mm/内側 20.1〜1520mm

標準ABSデジマチックキャリパ

ABSデジマチックキャリパ CD-C CD-45C | 商品 | ミツトヨ

ミツトヨ カーボンデジマチックキャリパ CFC-P(標準タイプ) CFC-P30

ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-G CFC-45G | 商品 | ミツトヨ

CFC-150G | ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボン

ミツトヨ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-45G CFC-60G CFC

ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-G CFC-45G | 商品 | ミツトヨ

カーボンデジマチックキャリパ CFC-G[ミツトヨ大形ノギス]の正規代理店

ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-G CFC-45G | 商品 | ミツトヨ

ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-G CFC-45G | 商品 | ミツトヨ

ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GC

ミツトヨ ABS クーラントプルーフカーボンキャリパー CFC-GC

ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-G CFC-45G | 商品 | ミツトヨ

ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-G CFC-45G | 商品 | ミツトヨ

ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-G CFC-45G | 商品 | ミツトヨ

ミツトヨ カーボンデジマチックキャリパ CFC-L(ロングジョウタイプ

CFC-150G | ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボン

ミツトヨ CFC-GU CFC-45GU 552-181-10 CFC-60GU 552-182-10 CFC-100GU

ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GU CFC-45GU | 商品

CFC-150G | ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボン

ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-G CFC-45G | 商品 | ミツトヨ

ミツトヨ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-45G CFC-60G CFC

ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-G CFC-45G | 商品 | ミツトヨ

ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GL CFC-45GL | 商品

商品の情報

メルカリ安心への取り組み

お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

スピード発送

この出品者は平均24時間以内に発送しています

![カーボンデジマチックキャリパ CFC-G[ミツトヨ大形ノギス]の正規代理店](https://ureruzo.com/imageMitutoyo/cfcsiyou.png)