WEIZEハンドチェーンホイスト4400ポンド2トン容量10フィート重量フック2個付手動ホイスト鉄骨造

(税込) 送料込み

商品の説明

商品情報

【商品名】

25836円WEIZEハンドチェーンホイスト4400ポンド2トン容量10フィート重量フック2個付手動ホイスト鉄骨造DIY、工具道具、工具WEIZEハンドチェーンホイスト4400ポンド2トン容量10フィート重量フック

WEIZEハンドチェーンホイスト4400ポンド2トン容量10フィート重量フック2個付手動ホイスト鉄骨造

【商品説明】

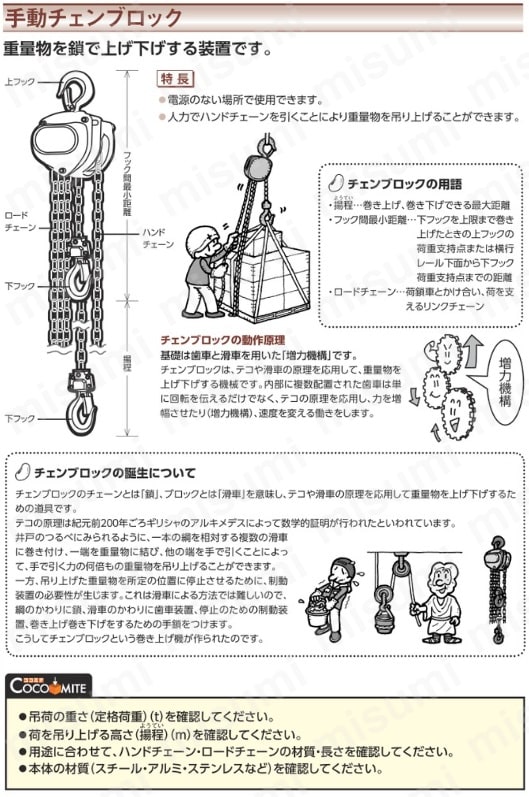

LARGE LOAD CAPACITY:手動チェーンホイストは2トン4,400ポンドの耐荷重を備えています。直径1/4インチグレード80チェーン、吊り上げ高さ10フィート。サイズの違う重いものを持ち上げるのも簡単です。

HEAVY DUTY DESIGN:注意:チェーンは錆びないようにオイルでコーティングされています。黒い酸化物仕上げの手動チェーンの方が、腐食や汚れに対する耐性が高い;強化されたチェーンを貫通し、過酷な環境での耐久性のために熱処理された平歯車装置を備える。

セキュリティブレー …↓↓続きは商品情報欄も是非ご覧ください↓

※海外からのお取り寄せ商品の為、お届けまでに通常約2-3週間を頂戴しております。

※本商品新品・未使用商品ではございますが、税関にて開封や国際輸送時にパッケージにスレや傷がまれにある場合がございます。商品に問題はございませんので予めご了承くださいませ。WEIZEハンドチェーンホイスト4400ポンド2トン容量10フィート重量フック

WEIZEハンドチェーンホイスト4400ポンド2トン容量10フィート重量フック

WEIZEハンドチェーンホイスト4400ポンド2トン容量10フィート重量フック

WEIZEハンドチェーンホイスト4400ポンド2トン容量10フィート重量フック

ハンドチェーンホイスト 耐荷重2トン/4400ポンド スチール構造 手動ホイスト 高耐久フック2個付き 建設機械用手動チェーンフォール

ハンドチェーンホイスト 耐荷重2トン/4400ポンド スチール構造 手動ホイスト 高耐久フック2個付き 建設機械用手動チェーンフォール

WEIZEハンドチェーンホイスト4400ポンド2トン容量10フィート重量フック

楽天市場】360度回転操作可能 チェーンブロック 0.25t 揚程2.5m 250kg

ハンドチェーンホイスト 耐荷重2トン/4400ポンド スチール構造 手動ホイスト 高耐久フック2個付き 建設機械用手動チェーンフォール

楽天市場】360度回転操作可能 チェーンブロック 0.25t 揚程2.5m 250kg

ハンドチェーンホイスト 耐荷重2トン/4400ポンド スチール構造 手動ホイスト 高耐久フック2個付き 建設機械用手動チェーンフォール

早割り 【配管工具】MCC(松阪鉄工所) ポリパイレンチ 250mm CWTP-250

手動式チェーンブロック (チェーンホイスト) 1.0ton – ヨロスト。

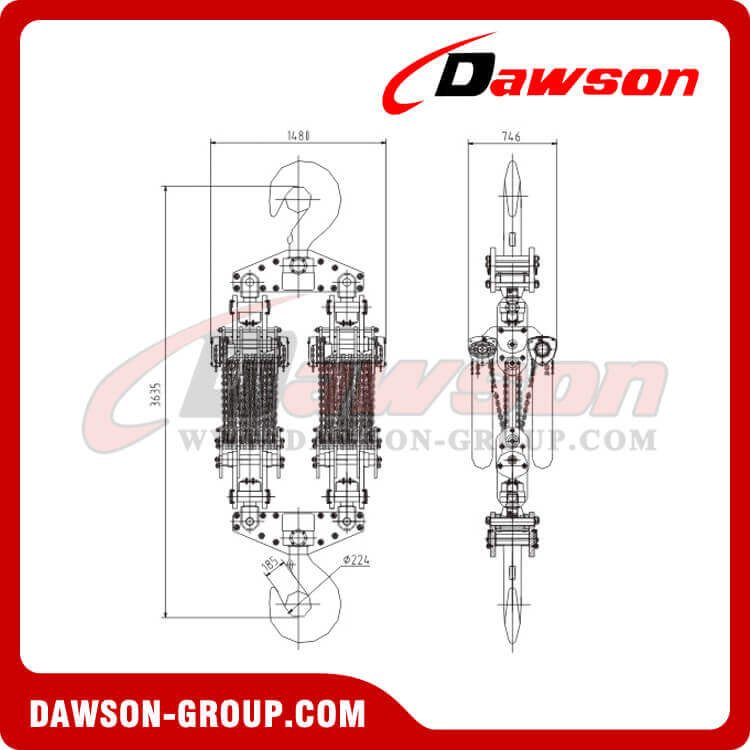

100Tチェーンホイスト、100000kg手動チェーンブロック、ヘビー

楽天市場】手動式チェーンブロック 0.25t 0.25ton 揚程2.5m グレード80

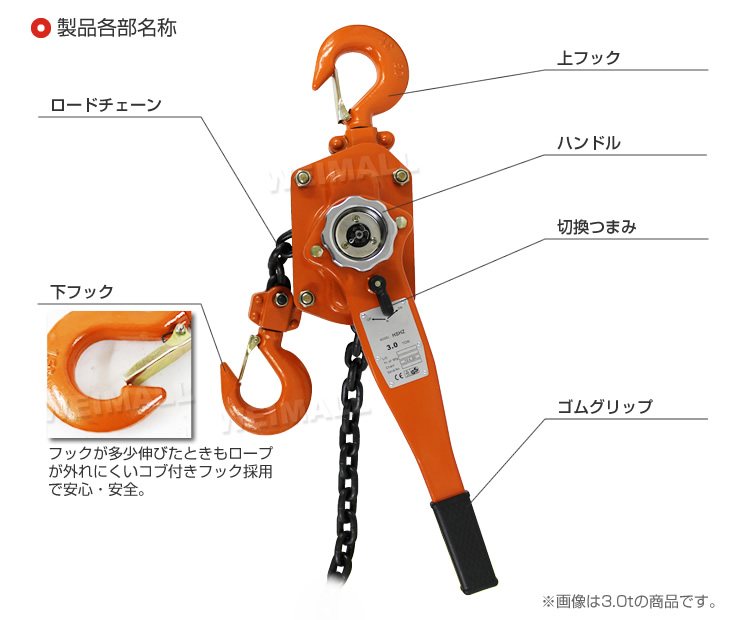

レバーホイスト 250kg (0.25ton) チェーンホイスト 手動式 荷締機

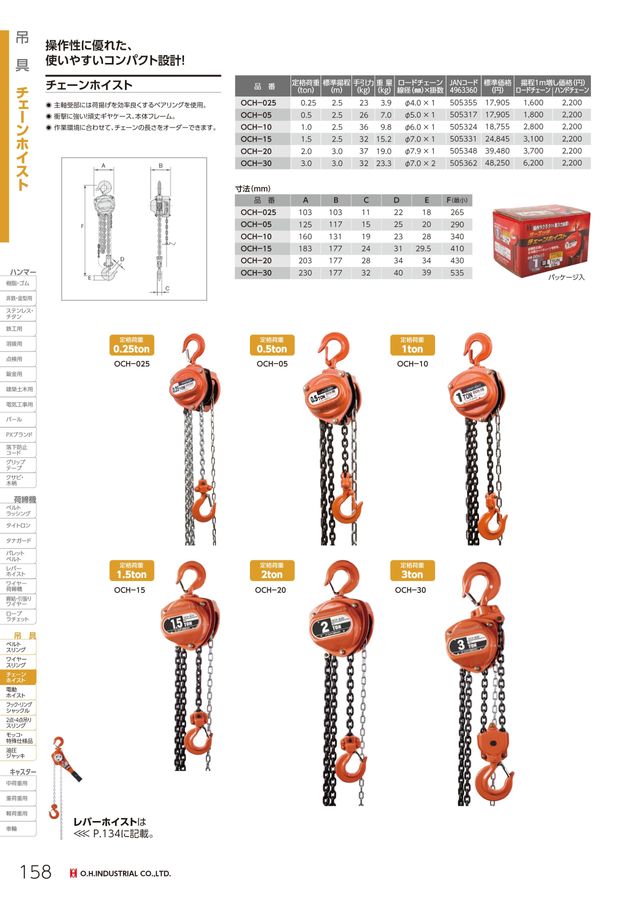

OCH-025 | チェーンホイスト | オーエッチ工業 | ミスミ | 808-0858

コードレスインパクトレンチ ワンキー ベアツール 【新品未使用

作業用品 1t レバーホイストの人気商品・通販・価格比較 - 価格.com

ハンドチェーンホイスト 耐荷重2トン/4400ポンド スチール構造 手動ホイスト 高耐久フック2個付き 建設機械用手動チェーンフォール

電動チェーンホイスト オーエッチ工業 電気チェーンブロック本体

デマントイトガーネット ガーネット ロードライトガーネット 5mm 2

新品 】 カンツール バリュー・PONTA VD10 | www.tunalitec.com

楽天市場】360度回転操作可能 チェーンブロック 0.25t 揚程2.5m 250kg

ASUS - ASUS ZenFone 7 8GB/128GB SIMフリー 美品 おまけ付の

作業用品 0.25ton レバーホイストの人気商品・通販・価格比較 - 価格.com

【軽量&コンパクト】電動ワイヤーホイスト【紹介動画】

レバーホイスト 1500kg (1.5ton) チェーンホイスト 手動式 荷締機

デマントイトガーネット ガーネット ロードライトガーネット 5mm 2

20 40 トン電気ダブルボックスジェダーウィンチホイスト

20 40 トン電気ダブルボックスジェダーウィンチホイスト

50トン、60トン新しい設計チェーンホイスト、チェーンブロック

ダブルレール形RYW | ロープホイスト | 株式会社キトー

Amazon.co.jp: ハンドウインチ チェーンホイスト チェーンブロック 1/2

オーエッチ工業_総合カタログVol9

ASUS - ASUS ZenFone 7 8GB/128GB SIMフリー 美品 おまけ付の

無料トライアル会員登録 CKD 防爆形5ポート弁 セレックスバルブ

楽天市場】360度回転操作可能 チェーンブロック 0.25t 揚程2.5m 250kg

WR-WTB 2.00 mm Female Terminal Housing | Electromechanical

デマントイトガーネット ガーネット ロードライトガーネット 5mm 2

商品の情報

メルカリ安心への取り組み

お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

スピード発送

この出品者は平均24時間以内に発送しています