キザシ用 ボックスアッシフロアコンソールリヤ(グレー)カルタス(エステーム・クレセント) 75870-60G10-T01 スズキ純正部品

(税込) 送料込み

商品の説明

商品情報

キザシ用 ボックスアッシフロアコンソールリヤ(グレー)カルタス(エステーム・クレセント) 75870-60G10-T01 スズキ純正部品

7183円キザシ用 ボックスアッシフロアコンソールリヤ(グレー)カルタス(エステーム・クレセント) 75870-60G10-T01 スズキ純正部品車、バイク、自転車自動車SUZUKI (スズキ) 純正部品 エクステンション コンソールボックス ライト(グレー) カルタス(エステーム・クレセント) 品番75820-60G00-T01SUZUKI (スズキ) 純正部品 ボックスアッシ フロアコンソールリヤ

SUZUKI (スズキ) 純正部品 ボックスアッシ フロアコンソールリヤ

SUZUKI (スズキ) 純正部品 エクステンション コンソールボックス ライト(グレー) カルタス(エステーム・クレセント) 品番75820-60G00-T01

2024年最新】Yahoo!オークション -スズキ純正スイッチアッシの中古品

ヴォクシー 80系 コンソールボックス リア A170 ノア ミニバン 汎用 N

トヨタ純正 コンソールボックス (アームレスト付) フィールダー 160系

コンソールボックス 汎用 リア アームレスト USB ドリンクホルダー 2個置き 後部座席 車

楽天市場】センター コンソールボックス Qi対応 ノア ヴォクシー

スズキ純正 サスキット | 足まわり サスキットパーツの通販なら

Amazon | リアシート用コンソールボックス パッソ トヨタ 黒 レザー風

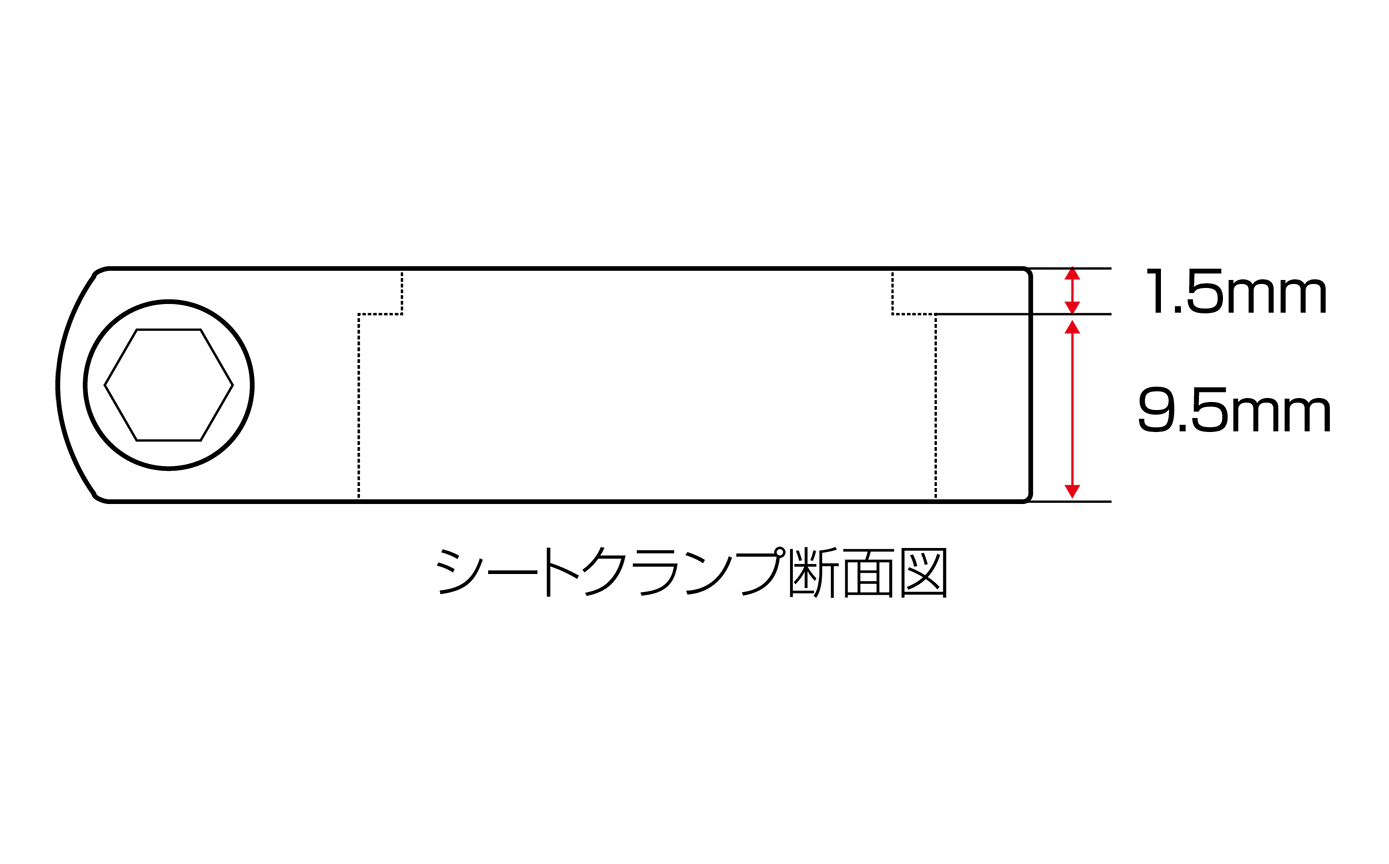

GIZA PRODUCTS

ヴォクシー 80系 コンソールボックス リア A170 ノア ミニバン 汎用 N

GIZA PRODUCTS

楽天市場】槌屋ヤック SY-A17 MXPK1# アクア専用 コンソールトレイ

Amazon.co.jp: コンソールボックス トヨタプロボックス用 アームレスト

トステム ビル用サッシ クレセント錠BZC277

その他

スズキ純正 サスキット | 足まわり サスキットパーツの通販なら

Amazon | SUZUKI (スズキ) 純正部品 スイッチアッシ 品番37670-60G01

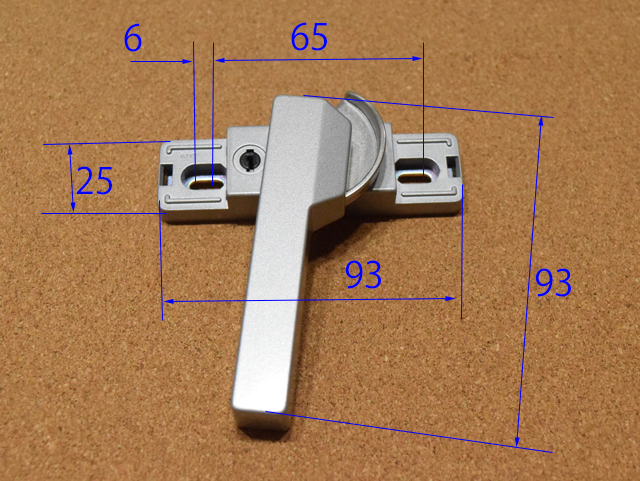

ビル用 ATL-386(R) シルバー・ロック無 ビスキャップ付 | クレセント

SY-A17 アクア (MXPK1#) 専用 センターコンソールトレイ TOYOTA AQUA

その他

GIZA PRODUCTS

トステム ビル用サッシ クレセント錠BZC277

(33310)ロータアッシ

スズキ純正 サスキット | 足まわり サスキットパーツの通販なら

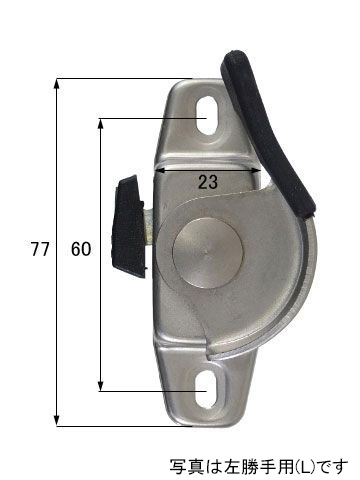

クレセント 日軽アルミ RM4A TS-200 系クレセント錠 CL-68 (SVQ□119S01) シルバー/ブラック(T)/ブロンズ (B) 左勝手用 ロック付 【メーカー純正】【メーカー取り寄せ品】 | 網戸サッシ部品窓の専門店

トステム ビル用サッシ クレセント錠BZC277

SY-A17 アクア (MXPK1#) 専用 センターコンソールトレイ TOYOTA AQUA

クレセント 日軽アルミ RM4A TS-200 系クレセント錠 CL-68 (SVQ□119S01) シルバー/ブラック(T)/ブロンズ (B) 左勝手用 ロック付 【メーカー純正】【メーカー取り寄せ品】 | 網戸サッシ部品窓の専門店

スズキ純正 サスキット | 足まわり サスキットパーツの通販なら

トステム ビル用サッシPRO70用 クレセント錠(小) BZC13 二重ロック付き

Suzuki 43551-31000 Pair Foot Rest Peg Rubber OEM NOS Vintage

スズキ純正 サスキット | 足まわり サスキットパーツの通販なら

コンソールボックス 汎用 リア アームレスト USB ドリンクホルダー 2個置き 後部座席 車

楽天市場】トステム ビル用サッシ クレセント錠 BZC271 : 上田パーツ

Suzuki 43551-31000 Pair Foot Rest Peg Rubber OEM NOS Vintage Gt750

その他

KIZASHI|SUZUKI|CONTROL ARM|SUSPENSION SYSTEM - Auto parts OEM

トステム ビル用サッシPRO70用 クレセント錠(小) BZC13 二重ロック付き

商品の情報

メルカリ安心への取り組み

お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

スピード発送

この出品者は平均24時間以内に発送しています