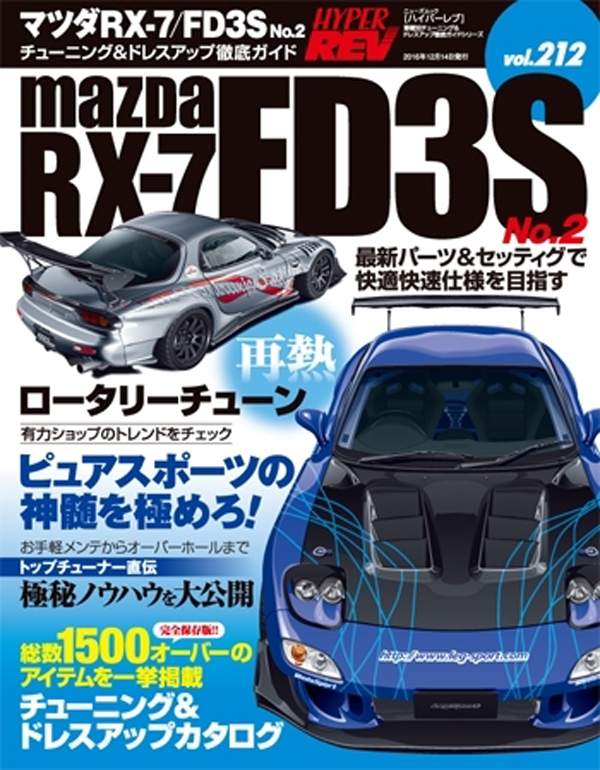

RX 7 RX 8 RX 2 RX 3 RX 4対応プリミックスロータリーエンジン (4クォート)

(税込) 送料込み

商品の説明

商品情報

【商品名】

RX 7 RX 8 RX 2 RX 3 RX 4対応プリミックスロータリーエンジン (4クォート)

【商品説明】

適合ノート

なし23059円RX 7 RX 8 RX 2 RX 3 RX 4対応プリミックスロータリーエンジン (4クォート)車、バイク、自転車自動車本格スポーツカー”から”4ドアスポーツカー”へ!RX-7とRX-8はこう変わっ

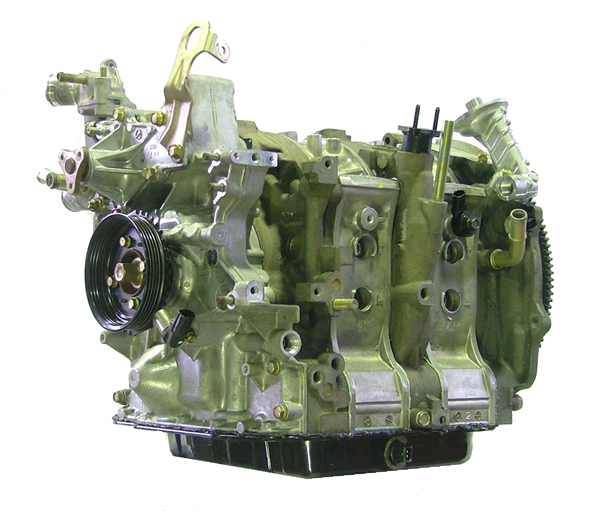

ダイレクトフィット交換

Same As Factoryユニットをインストールします

オリジナルOE車両部品と同じ寸法…↓↓続きは商品情報欄も是非ご覧ください↓

※海外からのお取り寄せ商品の為、お届けまでに通常約2-3週間を頂戴しております。

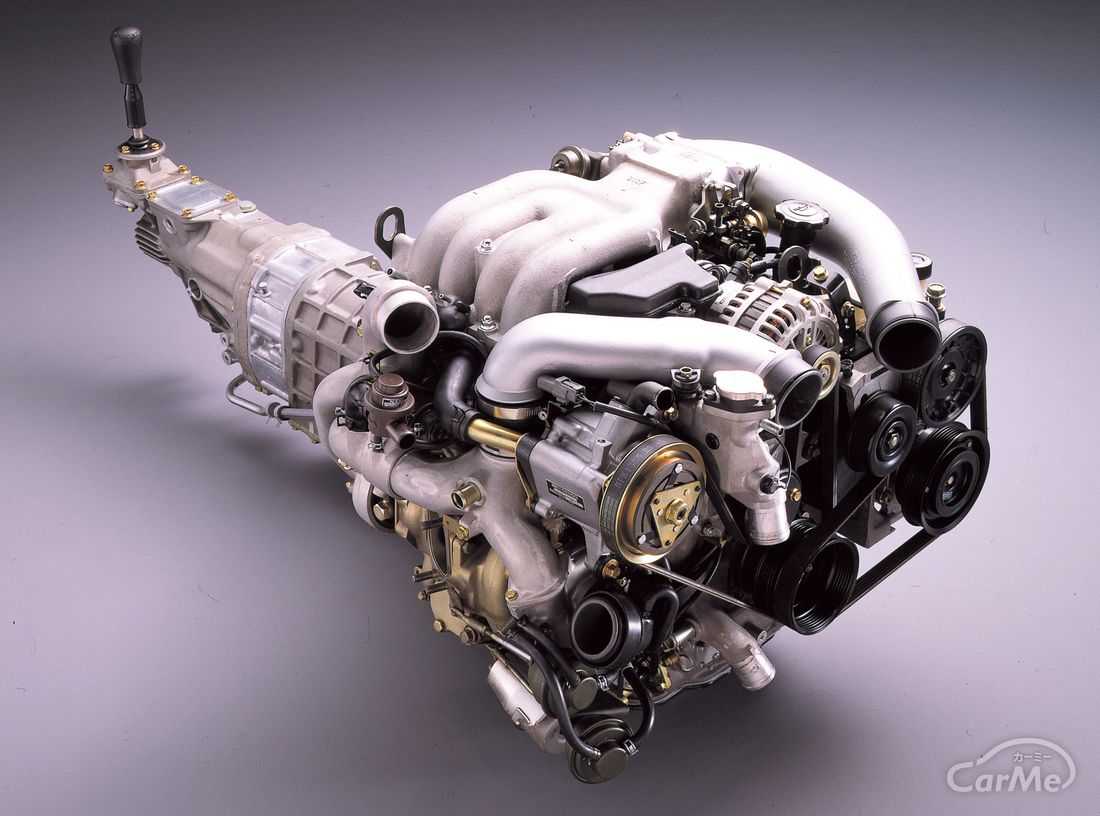

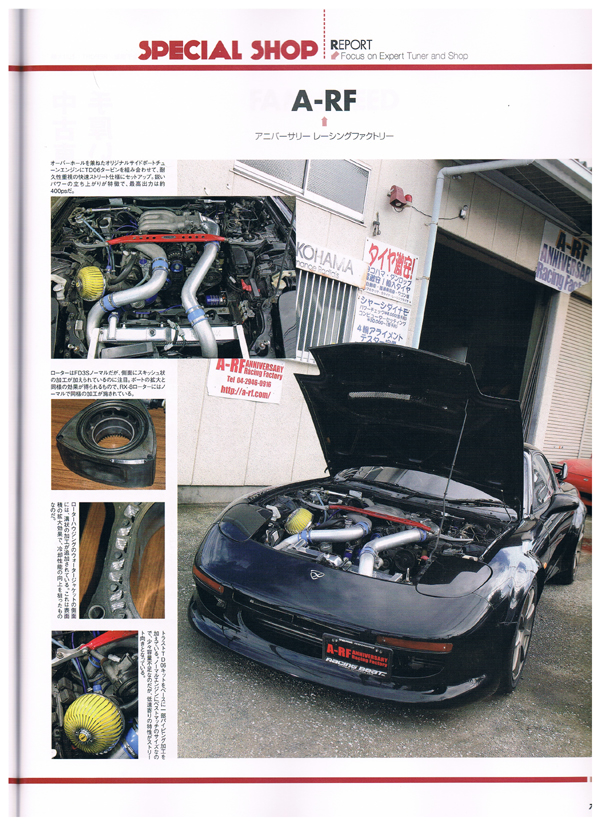

※本商品新品・未使用商品ではございますが、税関にて開封や国際輸送時にパッケージにスレや傷がまれにある場合がございます。商品に問題はございませんので予めご了承くださいませ。トルク感は3ローター並!! マツダRX-7 ハイコンプロータリー×スーパー

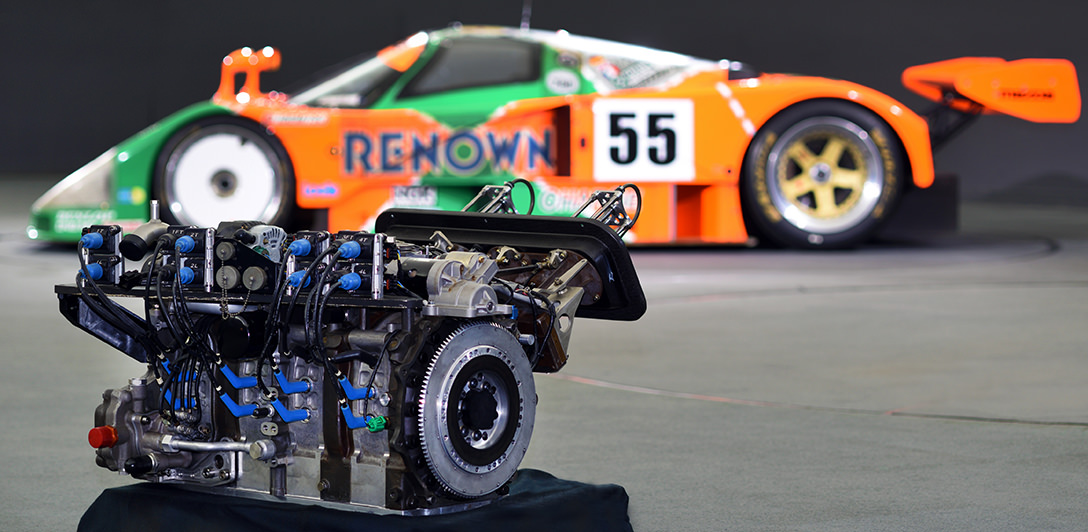

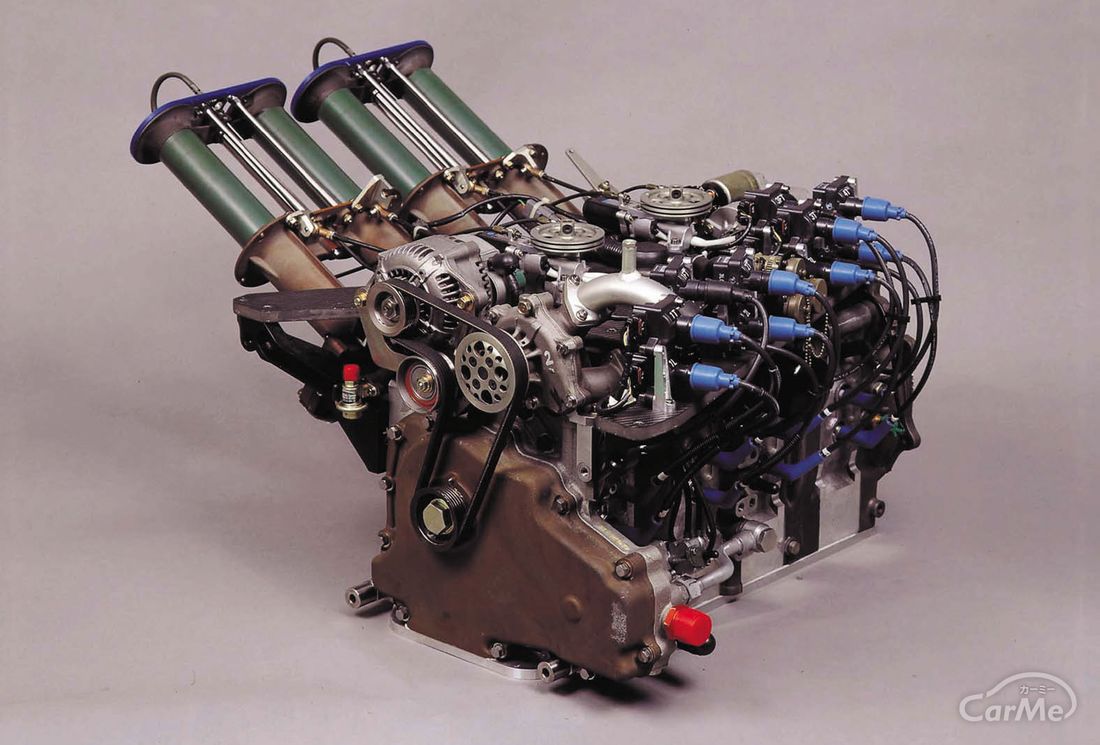

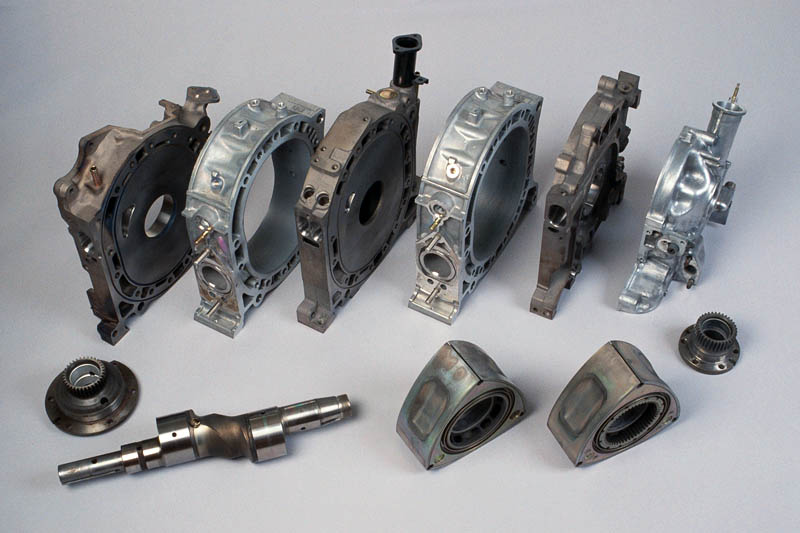

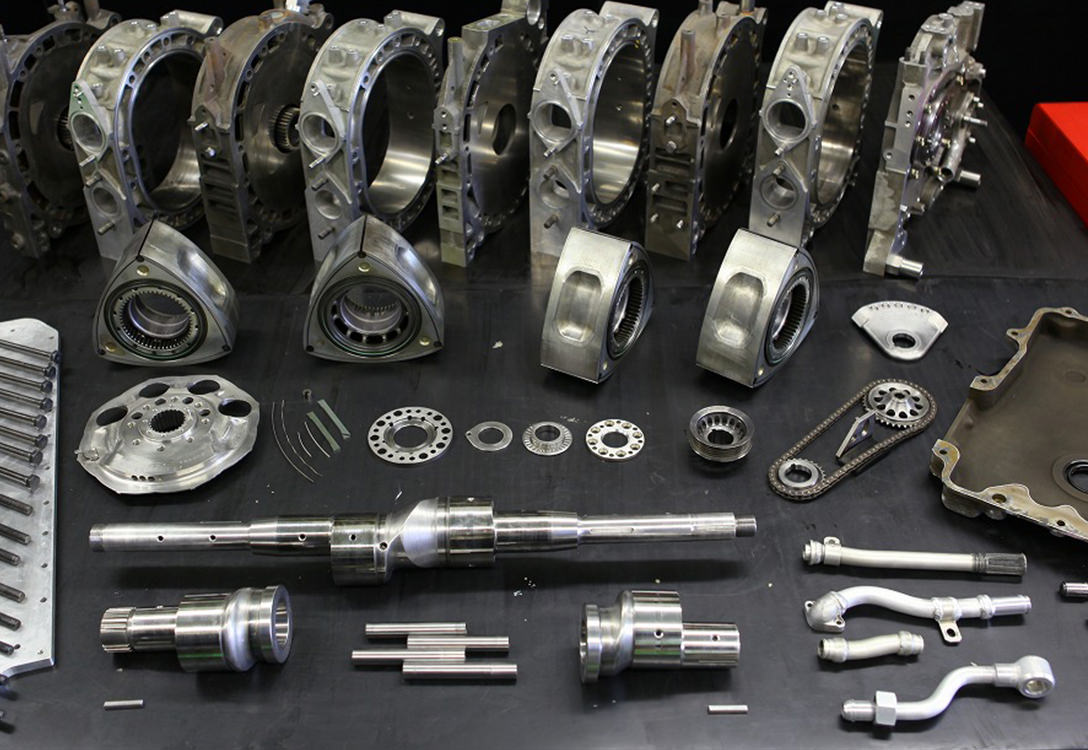

R26B 4ローターロータリーエンジン

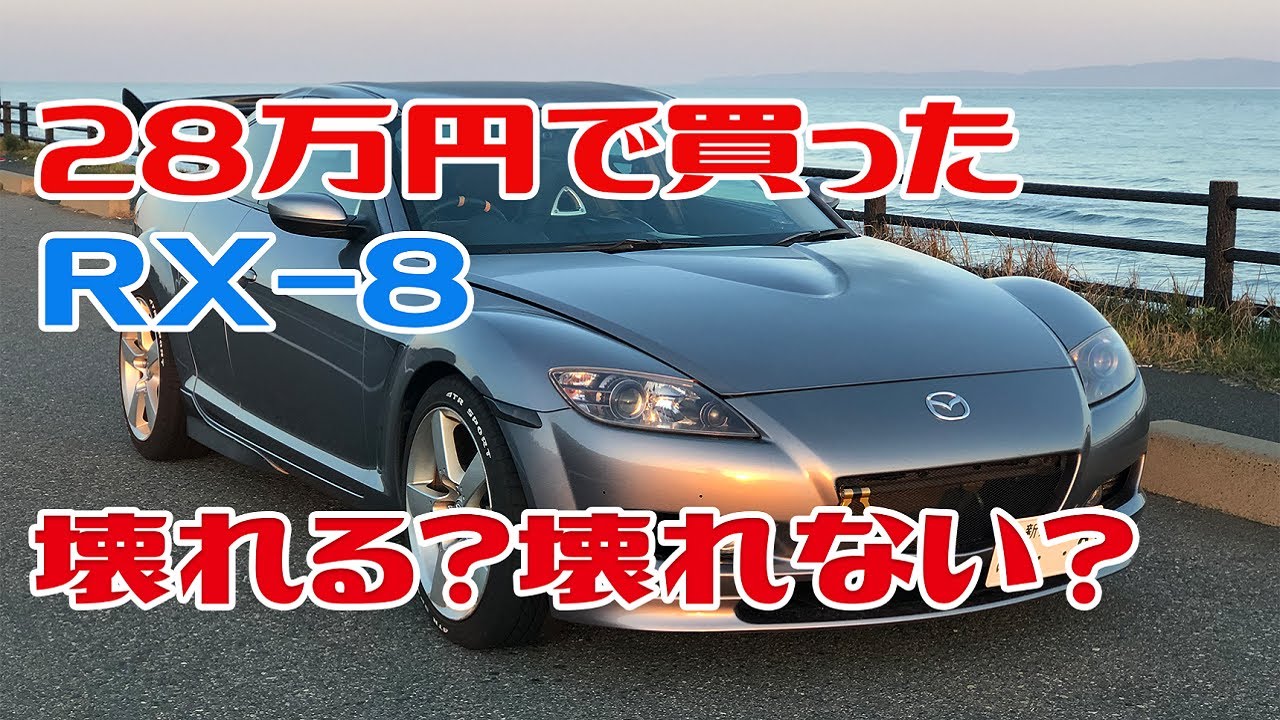

本格スポーツカー”から”4ドアスポーツカー”へ!RX-7とRX-8はこう変わっ

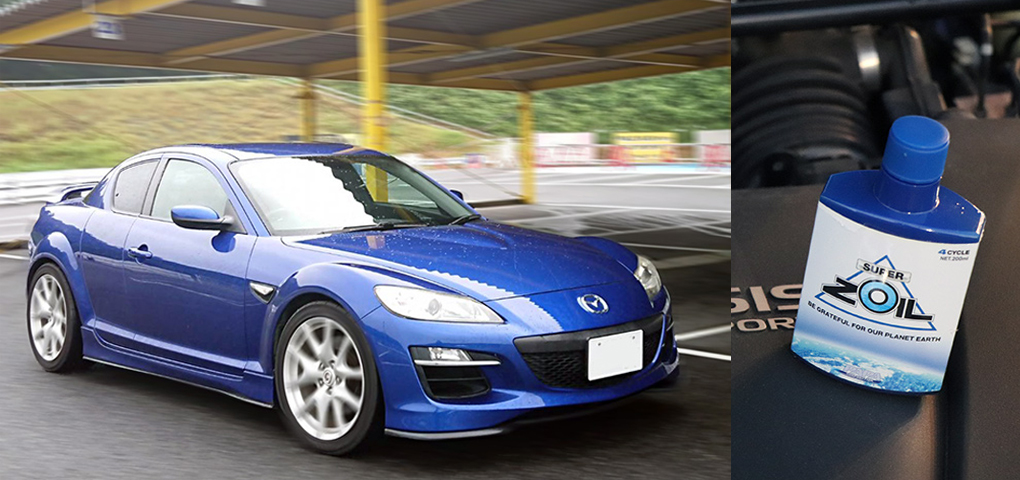

ロータリーエンジンにも有効なエンジントリートメント! オイル添加剤

RX-7,RX-8などRE車を中心にレースからフィードバックしたノウハウをも

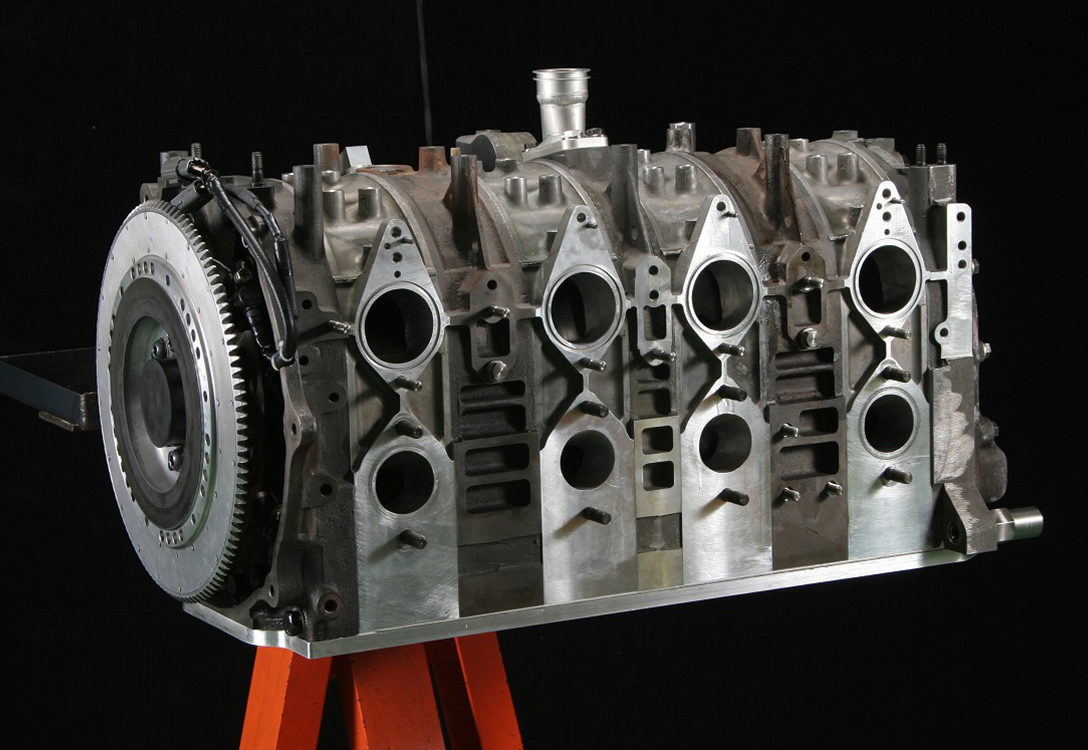

R26B 4ローターロータリーエンジン

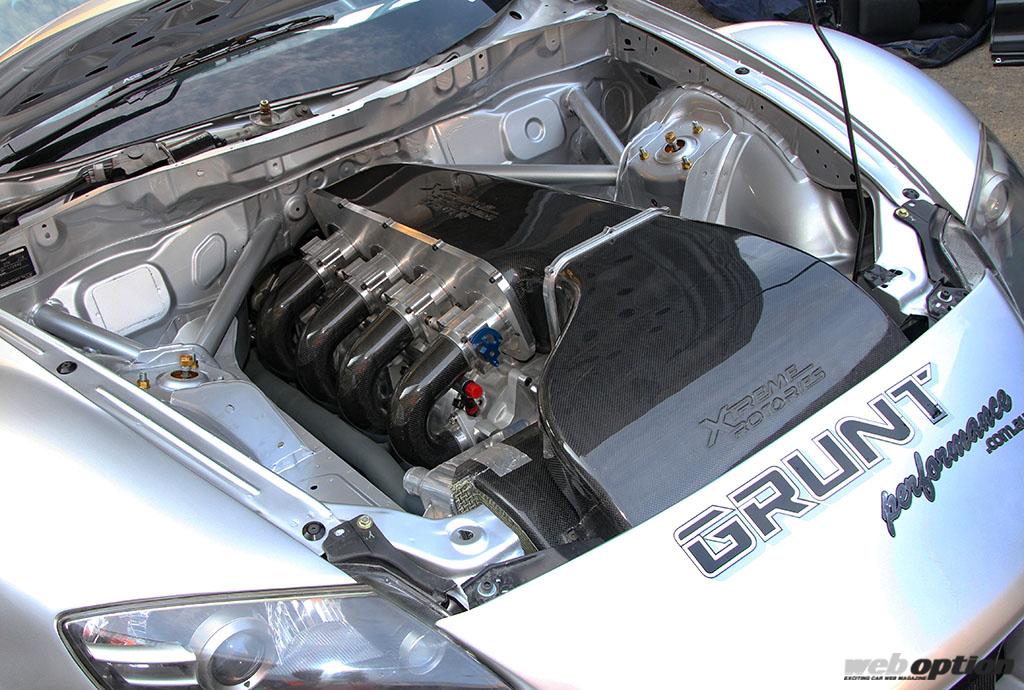

その咆哮は787Bそのもの!」伝説の4ローター搭載FD3Sに迫る | web

RX-7やRX-8など、ロータリーエンジンのオーバーホールは他のエンジンと

RX-7,RX-8などRE車を中心にレースからフィードバックしたノウハウをも

RX-7,RX-8などRE車を中心にレースからフィードバックしたノウハウをも

4ローターは当たり前、驚異の6ローター仕様も見参!」海外のチューンド

2ローターのロータリーエンジンを4ローターに変えたい!いくらかかる

RX-8(マツダ)の中古車 | 中古車なら【カーセンサーnet】

RX-8(マツダ)の中古車 | 中古車なら【カーセンサーnet】

ロータリーエンジンにも有効なエンジントリートメント! オイル添加剤

RX-8(マツダ)の中古車 | 中古車なら【カーセンサーnet】

RX-8】最後のロータリーエンジン搭載市販車!NA ロータリーエンジン +

その咆哮は787Bそのもの!」伝説の4ローター搭載FD3Sに迫る | web

RX8 4ローターほか | RSPANTERA 隊長のブログ

RX-8(マツダ)の中古車 | 中古車なら【カーセンサーnet】

RX-8(マツダ)の中古車 | 中古車なら【カーセンサーnet】

RX-8】最後のロータリーエンジン搭載市販車!NA ロータリーエンジン +

RX-7,RX-8などRE車を中心にレースからフィードバックしたノウハウをも

RX-8(マツダ)の中古車 | 中古車なら【カーセンサーnet】

RE雨宮 リア LED テールランプフィニッシャー CF D0-022030-214 マツダ

RX-8(マツダ)の中古車 | 中古車なら【カーセンサーnet】

オーバーホール・レストア | ロータリーエンジン、オーバーホール

NA仕様について

RX-8(マツダ)の中古車 | 中古車なら【カーセンサーnet】

エンジンオーバーホール

その咆哮は787Bそのもの!」伝説の4ローター搭載FD3Sに迫る | web

NA仕様について

ロータリーエンジンにも有効なエンジントリートメント! オイル添加剤

RX-8(マツダ)の中古車 | 中古車なら【カーセンサーnet】

4ローターRX-7レースカー」でレース体験できるプログラム参加募集中

Fine Tuning Rebuilt Engine | AutoExe マツダ車チューニング

RX-8】最後のロータリーエンジン搭載市販車!NA ロータリーエンジン +

RX-7のロータリーエンジンオーバーホール・ロータリーエンジン・STAYH

NA仕様について

R26B 4ローターロータリーエンジン

商品の情報

メルカリ安心への取り組み

お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

スピード発送

この出品者は平均24時間以内に発送しています