唐木やお祈り具セット5具足(パールブラウン)

(税込) 送料込み

商品の説明

商品情報

【商品名】

26968円唐木やお祈り具セット5具足(パールブラウン)キッチン、日用品、文具冠婚葬祭、宗教用品【唐木や】お祈り具セット5具足(パールブラウン)

唐木やお祈り具セット5具足(パールブラウン)

【商品説明】

【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。【唐木や】お祈り具セット5具足(パールブラウン)

【唐木や】お祈り具セット5具足(パールブラウン)

【唐木や】お祈り具セット5具足(パールブラウン)

【唐木や】お祈り具セット5具足(パールブラウン)

【唐木や】お祈り具セット5具足(パールブラウン)

【お仏壇のはせがわ】 仏具 具足 6点 セット ルフラ カッパーブラウン 香炉 花立 火立 湯呑 仏飯器 線香差

日本製 仏具セット ゆい花 5点セット 美濃焼 五具足(シャンパンゴールド / ブラックパール / ワインレッド / 桜 / 藤 )陶器 湯呑 仏器 火立て 花立 香炉 ミニ モダン仏具 おしゃれ かわいい 国産 小さめ仏具 花柄 お彼岸 お盆 迎え火 | 唐木や 楽天市場店

モダン 桜 神具 仏具セットの人気商品・通販・価格比較 - 価格.com

日本製 仏具セット ゆい花 5点セット 美濃焼 五具足(シャンパンゴールド / ブラックパール / ワインレッド / 桜 / 藤 )陶器 湯呑 仏器 火立て 花立 香炉 ミニ モダン仏具 おしゃれ かわいい 国産 小さめ仏具 花柄 お彼岸 お盆 迎え火 | 唐木や 楽天市場店

仏壇仏具セット ステージ・ONE 陶器仏具セット オープン仏壇

モダン仏壇 らん 家具調仏壇 モダン仏壇 国産 ウォールナット 仏壇

仏具 神具 モダン仏具の人気商品・通販・価格比較 - 価格.com

仏具セット やわらぎ さくら 中サイズ 5点セット 国産 桜特集 | 仏具

モダン 桜 神具 仏具セットの人気商品・通販・価格比較 - 価格.com

【楽天市場】【五具足】現代仏具「バース・ブラウン Sサイズ

仏具セット クリスタルの人気商品・通販・価格比較 - 価格.com

仏壇仏具セット 天の舞 ten no mai 仏具セット セレス チェリンミニ

仏具セット クリスタルの人気商品・通販・価格比較 - 価格.com

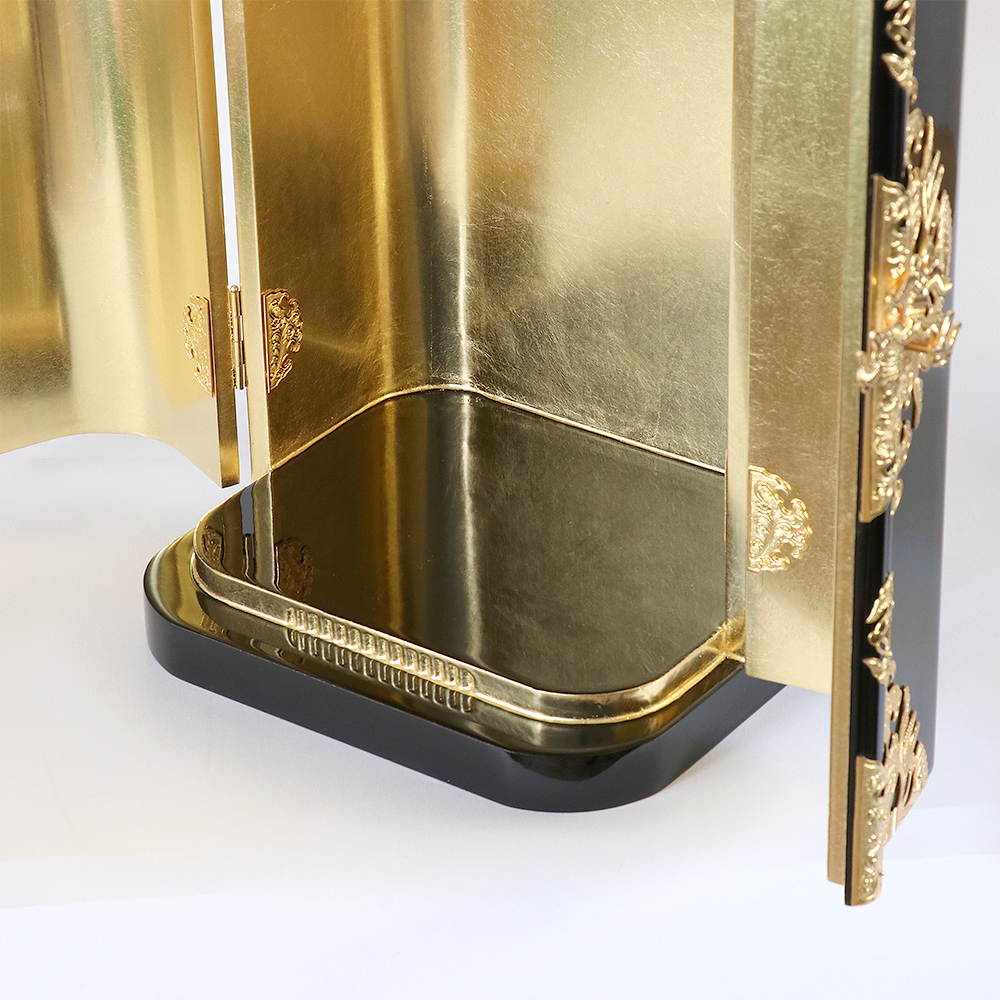

丸厨子 手作り高級厨子 中幅 12号 厨子型 仏壇 : 515937 : 仏壇・位牌

楽天市場】【P3倍!18日から27日まで】 仏具 セット モダン 仏具セット

モダン 桜 神具 仏具セットの人気商品・通販・価格比較 - 価格.com

Amazon|なごみ工房 仏具 セット ルミエール 2.5寸 6点セット 具足

モダン 桜 神具 仏具セットの人気商品・通販・価格比較 - 価格.com

唐木仏壇 ミニ仏壇「ダルマ 古都 上下セット 122cm」仏壇 伝統型 床

【五具足】現代仏具「バース・ブラウン Sサイズ」(鋳物仏具)★日本製「現代仏壇 八木研製」具足 現代仏具 おしゃれ仏具 ミニ仏壇仏具 おしゃれ道具 モダン仏具 鋳物仏具 金属製仏具 仏具セット 具足 手作り仏具 きれい 道具 八木研 | ごくらくや

モダン 桜 神具 仏具セットの人気商品・通販・価格比較 - 価格.com

寺院仏具 花御堂 1.5尺 2点セット(本体+屋根花飾り)彩色 : 10012170

六具足 ルフラ パウダーローズ | お仏壇のはせがわ公式通販

楽天市場 | 唐木や 楽天市場店 - 「唐木や」は創業45年以上の、仏壇

寺院仏具 花御堂 1.5尺 2点セット(本体+屋根花飾り)彩色 : 10012170

Amazon|なごみ工房 仏具 セット ルミエール 2.5寸 6点セット 具足

モダン 桜 神具 仏具セットの人気商品・通販・価格比較 - 価格.com

楽天市場】日本製 仏具セット ゆい花 5点セット 美濃焼 五具足

寺院仏具 花御堂 1.5尺 2点セット(本体+屋根花飾り)彩色 : 10012170

モダン仏壇 GRAND イオタ アースブラック | 仏壇・仏具・位牌の

仏具 神具 モダン仏具の人気商品・通販・価格比較 - 価格.com

モダン仏壇 GRAND イオタ アースブラック | 仏壇・仏具・位牌の

Amazon|なごみ工房 仏具 セット ルミエール 2.5寸 6点セット 具足

楽天市場 | 唐木や 楽天市場店 - 「唐木や」は創業45年以上の、仏壇

モダン 桜 神具 仏具セットの人気商品・通販・価格比較 - 価格.com

商品の情報

メルカリ安心への取り組み

お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

スピード発送

この出品者は平均24時間以内に発送しています