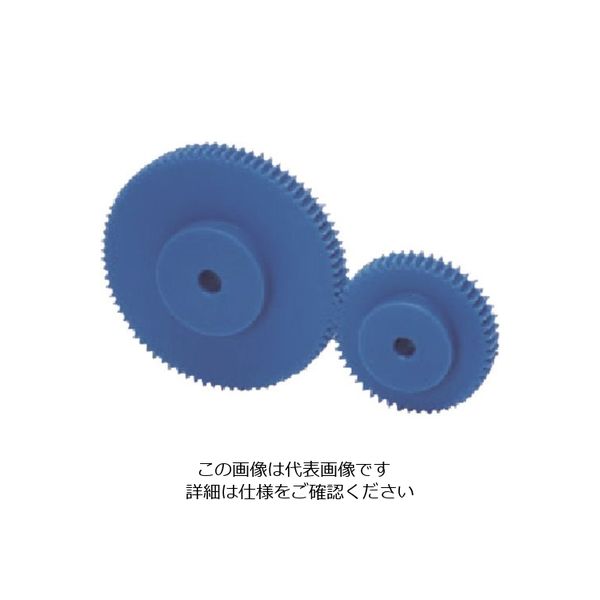

KHK SSG1.5-50J25 歯研平歯車

(税込) 送料込み

商品の説明

商品情報

メーカー:小原歯車工業(株)

7011円KHK SSG1.5-50J25 歯研平歯車DIY、工具業務、産業用2022春夏 小原歯車工業 歯研平歯車 SSG2.5-45J25 1点 | www

在庫状況:メーカー別作品

納期:お支払い確認後、3〜4営業日で出荷予定(欠品時は早急にご連絡致します。)

商品特長:

●歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。

用途:

●動力伝達用歯車。

仕様:

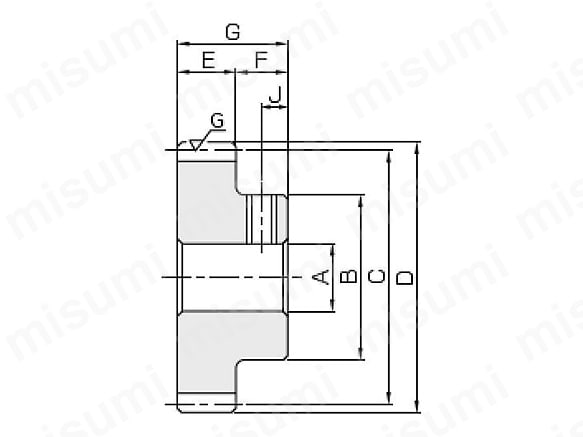

●モジュール:m1.5●歯数:50●形状:S1K●基準円直径(mm):75●歯幅(mm):15●穴径(mm):25●歯先円直径:78●全長(mm):29●ボス径(mm):60●ボス長さ(mm):14●タップ:M6●キー溝:8×3.3●ねじ穴位置:7●歯車精度:JIS B 1702-1 N7 級相当●歯面硬度:50〜60HRC●歯形:並歯●表面処理:歯部以外黒染(追加工部の再黒染はしていません。●)●圧力角:20°●歯面仕上げ:研削●歯切基準面:穴(H7)●熱処理:歯面高周波焼入れ●ねじれ角

材質/仕上:●S45C平歯車|歯研平歯車 SSG [Jシリーズ] | 小原歯車工業 | 製品情報

小原歯車工業 KHK SSG1.5-25通販】設備プロ王国公式通販

2022春夏 小原歯車工業 歯研平歯車 SSG2.5-45J25 1点 | www

2022春夏 小原歯車工業 歯研平歯車 SSG2.5-45J25 1点 | www

小原歯車工業 歯研平歯車 SSG1.5-23E15 1点-

SSG2-50J25 | SSG 歯研平歯車 | 小原歯車工業 | MISUMI(ミスミ)

KHK 小原歯車工業 SSG1.5-50J25 歯研平歯車 Jシリーズ : khk-ssg15

2022春夏 小原歯車工業 歯研平歯車 SSG2.5-45J25 1点 | www

SSG 歯研平歯車 | 小原歯車工業 | MISUMI(ミスミ)

小原歯車工業 KHK SSAG1.5-36通販】設備プロ王国公式通販

SSG4-60 SSG歯研平歯車 1個 小原歯車工業(KHK) 【通販サイトMonotaRO】

平歯車

小原歯車工業 歯研平歯車 SSG1.5-23E15 1点-

SSG 歯研平歯車 | 小原歯車工業 | MISUMI(ミスミ)

Jシリーズ|小原歯車工業株式会社

小原歯車工業 歯研平歯車 SSG1.5-23E15 1点-

小原歯車工業 平歯車 SS1.5-70 1点 - メカニカル部品

SSG2-50J25 | SSG 歯研平歯車 | 小原歯車工業 | MISUMI(ミスミ)

小原歯車工業 ラチェット SRT4-50J25 | LINEショッピング

平歯車|歯研平歯車 SSG [Jシリーズ] | 小原歯車工業 | 製品情報

平歯車

当店特典行き 小原歯車工業 歯研平歯車 SSG2.5-17J17 1点 - DIY・工具

KHK 小原歯車工業 SSA3-50J25 平歯車 Jシリーズ - 業務、産業用

小原歯車 KHK 歯研平歯車 SSG2.5-42E25 歯面高周波焼入 SSG Eシリーズ-

SSG 歯研平歯車 | 小原歯車工業 | MISUMI(ミスミ)

SS1-50 SS平歯車 1個 小原歯車工業(KHK) 【通販サイトMonotaRO】

小原歯車工業 歯研平歯車 SSG1.5-23E15 1点-

小原歯車工業 平歯車 SS1.5-70 1点 - メカニカル部品

小原歯車工業 ラチェット SRT4-50J25 | LINEショッピング

2022春夏 小原歯車工業 歯研平歯車 SSG2.5-45J25 1点 | www

福袋セール 小原歯車工業 KHK 仕様変更履歴|小原歯車工業株式会社 平

価格表

小原歯車工業 歯研平歯車 SSG1.5-23E15 1点-

SSG2-50J25 | SSG 歯研平歯車 | 小原歯車工業 | MISUMI(ミスミ)

平歯車

小原歯車工業 歯研平歯車 SSG1.5-23E15 1点-

小原歯車工業 ラチェット SRT4-50J25 | LINEショッピング

SS1-50 SS平歯車 1個 小原歯車工業(KHK) 【通販サイトMonotaRO】

SSG2-50J25 | SSG 歯研平歯車 | 小原歯車工業 | MISUMI(ミスミ)

2022春夏 小原歯車工業 歯研平歯車 SSG2.5-45J25 1点 | www

商品の情報

メルカリ安心への取り組み

お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

スピード発送

この出品者は平均24時間以内に発送しています

![平歯車|歯研平歯車 SSG [Jシリーズ] | 小原歯車工業 | 製品情報](https://www.mekasys.jp/data/material/public/series/WEBCT-IMG200DPI/KHK_0008_P01.jpg)

![平歯車|歯研平歯車 SSG [Jシリーズ] | 小原歯車工業 | 製品情報](https://www.mekasys.jp/data/material/public/series/WEBCT-IMG200X200/KHK_0009_P01.jpg)