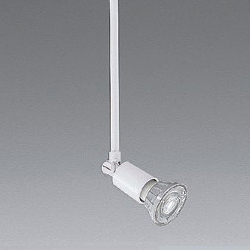

遠藤照明 LEDスポットライト ERS4799BB

(税込) 送料込み

商品の説明

商品情報

メーカーの在庫状況により、お届けまで御時間を頂く場合が御座います。

8845円遠藤照明 LEDスポットライト ERS4799BB家具、インテリア照明、電球ERS4799BB | コネクトオンライン

予め御了承下さい。

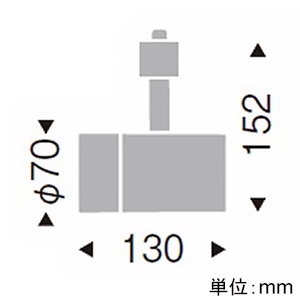

※この商品はダクトレール取付専用です。ERS4799BB(遠藤照明) 商品詳細 ~ 照明器具・換気扇他、電設資材販売の

安心のメーカー保証 【インボイス対応店】遠藤照明 スポットライト

ERS4799BB | コネクトオンライン

メーカー欠品中※遠藤照明 ダクトレール用スポットライト ERS4799BB

遠藤照明 グレアレススポットライト ロングフード プラグタイプ 狭角配

遠藤照明 LEDスポットライト ショートフード ARCHIシリーズ セラメタ

遠藤照明 LEDスポットライト ショートフード ARCHIシリーズ セラメタ

遠藤照明 LEDスポットライト ショートフード ARCHIシリーズ セラメタ

遠藤照明 品番詳細

メーカー欠品中※遠藤照明 ダクトレール用スポットライト ERS4799BB

遠藤照明 品番詳細

ERS6910W | コネクトオンライン

ERS4799BB (遠藤照明)|ライティングレール型|業務用照明器具|電材堂

遠藤照明 品番詳細

遠藤照明 品番詳細

遠藤照明のスポットライト通販は照明器具と住まいのこしなか

2024年最新】Yahoo!オークション -遠藤照明スポットライト(照明)の中古

遠藤照明 品番詳細

ERS6910W | コネクトオンライン

ENDO(遠藤照明) スポットライト 激安販売 照明のブライト ~ 商品一覧

ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP ERS4009 LEDスポットライト ロングパイプ

楽天市場】ers4799wの通販

遠藤照明 品番詳細

遠藤照明 アウトドアスポットライト(看板灯) ERS3638SA 工事必要

遠藤照明のスポットライト通販は照明器具と住まいのこしなか

ERS6917B | コネクトオンライン

遠藤照明のスポットライト通販は照明器具と住まいのこしなか

遠藤照明 グレアレススポットライト ショートフード 中角配光 黒

遠藤照明 品番詳細

新作入荷】 SXD1114WLEDダウンスポットライト Syncaシリーズ本体 46°超

ENDO(遠藤照明) スポットライト 激安販売 照明のブライト ~ 商品一覧

遠藤照明のスポットライト通販は照明器具と住まいのこしなか

ERS4872W アウトドアスポットライト(看板灯) 遠藤照明(ENDO) LEDZ LAMP

遠藤照明 品番詳細

ERS4869W アウトドアスポットライト(看板灯) 遠藤照明(ENDO) Ra82

ERS6916HD | コネクトオンライン

遠藤照明 品番詳細

ENDO 遠藤照明 LEDアウトドアスポットライト(ランプ別売) ERS6368HB | ライトウェル 楽天市場店

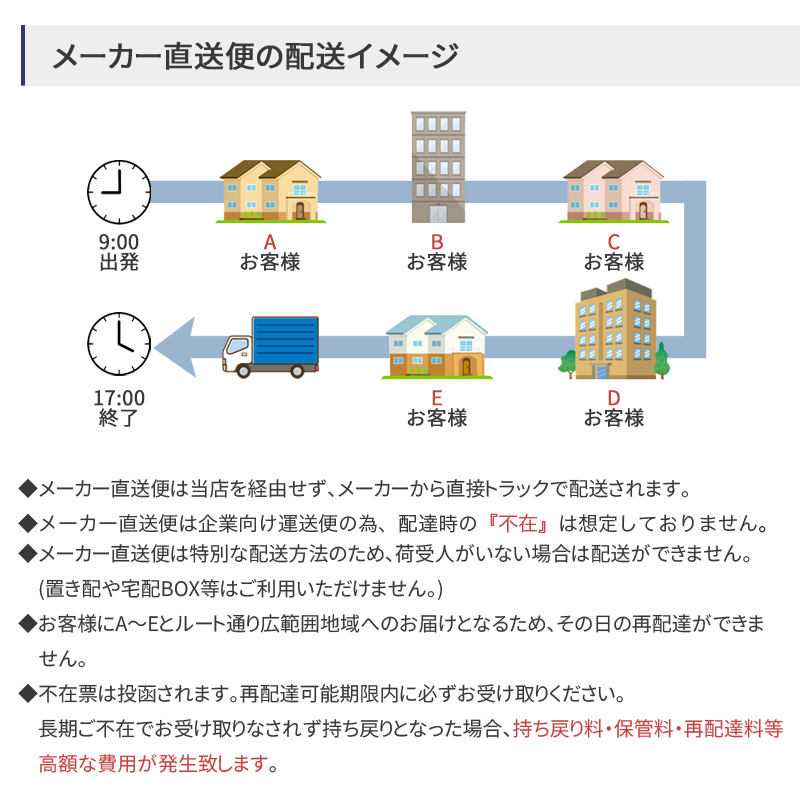

ERS4799BB | 施設照明 | テクニカルライト LEDZ ARCHI グレアレス

株式会社 遠藤照明 | LED照明器具メーカー

商品の情報

メルカリ安心への取り組み

お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

スピード発送

この出品者は平均24時間以内に発送しています