ブーツ Dr.Martens 1460 Pascal 27822001

(税込) 送料込み

商品の説明

商品情報

ZOZO問い合わせ番号:70814204

16500円ブーツ Dr.Martens 1460 Pascal 27822001ファッションレディースファッションブーツ Dr.Martens 1460 Pascal 27822001 : 69814204 : ZOZOTOWN Yahoo

ショップ:Forget-me-nots,フォーゲットミーノッツ

ブランド:Dr. Martens,ドクターマーチン,forget-me-nots,フォーゲットミーノッツ

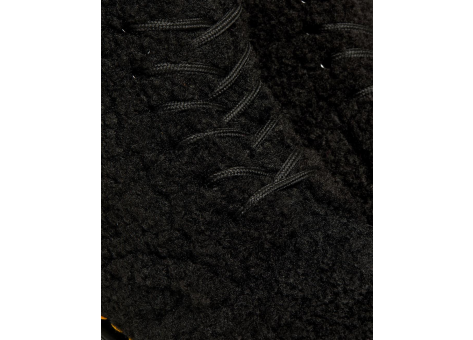

商品名:Dr.Martens 1460 Pascal 27822001

カテゴリ:シューズ>ブーツ

ブランド品番:222128553005

素材:LUX BORG

原産国:ベトナム

カラー:ブラック

サイズ:22cm,23cm,24cm,25cm

企画ID:1712500,1665513,1632660DR MARTENS 1460 Pascal Women's Faux Shearling Boots

楽天市場】正規取扱店 Dr.Martens (ドクターマーチン) WMS 27822001

ブーツ Dr.Martens 1460 Pascal 27822001 : 69814204 : ZOZOTOWN Yahoo

Dr.Martens 1460 Pascal 27822001-

1460 Women's Pascal Virginia Leather Boots in Black | Dr. Martens

英国発 ドクターマーチン ブーツ 8ホール 1460 PASCAL WARMWAIR (Dr

ブーツ Dr.Martens 1460 Pascal 27822001 : 69814204 : ZOZOTOWN Yahoo

1460 Pascal Waxed Full Grain Leather Lace Up Boots in Black | Dr

楽天市場】正規取扱店 Dr.Martens (ドクターマーチン) WMS 27822001

[ドクターマーチン] WMS 27822001 1460 Pascal 8ホール パスカル フェイクファー レディースブーツ BLACK

Dr.Martens 1460 Pascal 27822001-

楽天市場】正規取扱店 Dr.Martens (ドクターマーチン) WMS 27822001

再入荷!】 ドクターマーチン 1460 Pascal 8ホール パスカル フェイク

Dr.Martens 1460 Pascal 27822001-

Dr.Martens 1460 Pascal 27822001-

正規取扱店 Dr.Martens (ドクターマーチン) WMS 27822001 1460 Pascal

DR MARTENS 1460 Pascal Women's Faux Shearling Boots

ドクターマーチン Dr.Martens 8ホールブーツ 1460 HARPER - ブーツ

Dr.Martens(ドクターマーチン)WMS 1460 Pascal 8ホール-

レディースブーツ ドクターマーチン 1460 pascalの人気商品・通販

Dr.Martens 1460 Pascal 27822001-

Dr.Martens 1460 Pascal 27822001-

Dr.Martens ドクターマーチン 1460PASCAL 8ホール UK5 abitur.gnesin

英国発 ドクターマーチン ブーツ 8ホール 1460 PASCAL WARMWAIR (Dr

正規取扱店 Dr.Martens (ドクターマーチン) WMS 27822001 1460 Pascal

ドクターマーチン Dr.Martens 8ホールブーツ 1460 HARPER - ブーツ

ドクターマーチンDr.Martens 1460 PASCAL 8ホールブーツ 黒US8(26cm位

レア品】Dr.Martens 1460 Pascal 8ホール-

1460 Women's Pascal Virginia Leather Boots in Black | Dr. Martens

Dr.Martens(ドクターマーチン)WMS 1460 Pascal 8ホール-

Dr.Martens 1460 Pascal 27822001-

Dr.Martens (ドクターマーチン) WMS 27822001 1460 Pascal 8ホール

Dr.Martens ドクターマーチン 1460PASCAL 8ホール UK5 abitur.gnesin

Dr.Martens - Dr.Martens 27822001 UK5(24センチ)の通販 by しの's

Dr.Martens 1460 Pascal 27822001(ブーツ)|Dr. Martens(ドクター

ドクターマーチンDr.Martens 1460 PASCAL 8ホールブーツ 黒US8(26cm位

Dr.Martens 1460 Pascal 27822001-

MIE 1460 PASCAL 8 ホール ブーツ | ドクターマーチン公式オンライン

レディースブーツ ドクターマーチン 1460 pascalの人気商品・通販

MIE 1460 PASCAL 8 ホール ブーツ | ドクターマーチン公式オンライン

商品の情報

メルカリ安心への取り組み

お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

スピード発送

この出品者は平均24時間以内に発送しています

![[ドクターマーチン] WMS 27822001 1460 Pascal 8ホール パスカル フェイクファー レディースブーツ BLACK](https://m.media-amazon.com/images/I/41wUaBwNSYL._AC_UY580_.jpg)