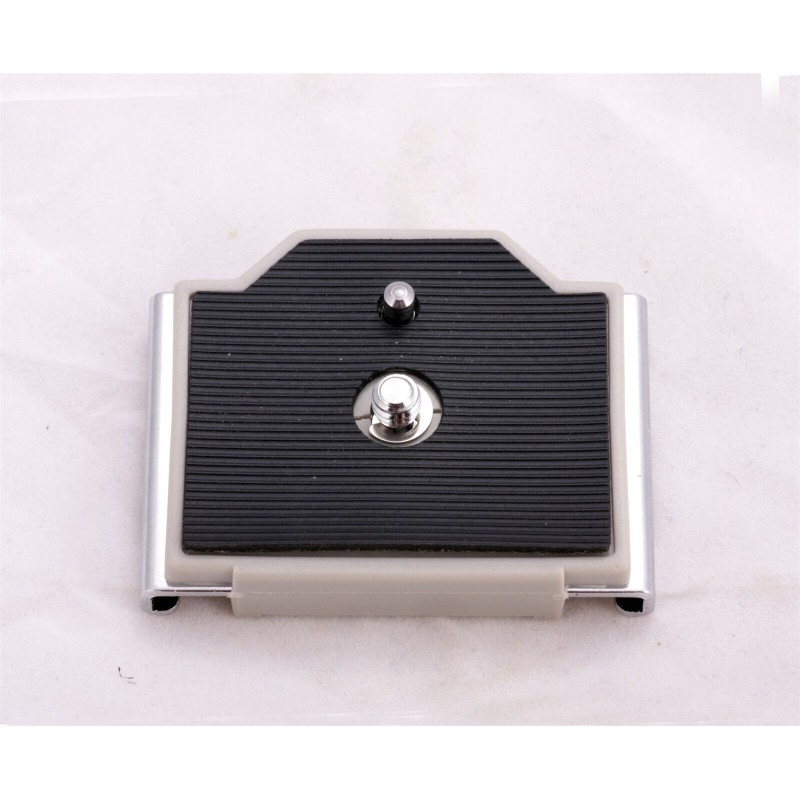

Davis & Sanford Quick Release Plate for Traveler & Explorer Tripod Heads

(税込) 送料込み

商品の説明

商品情報

【商品名】Davis & Sanford Quick Release Plate for Traveler & Explorer Tripod Heads【カテゴリー】カメラ関連:クイックリリースシステム、プレート

8320円Davis & Sanford Quick Release Plate for Traveler & Explorer Tripod Headsテレビ、オーディオ、カメラカメラDavis & Sanford QRPEV Quick Release Plate for Vista ExplorerQuick Release Plate for Davis and Sanford Traveler or Vista Traveler Tripod D&S

Quick Release Plate for Davis and Sanford Traveler or Vista Traveler Tripod D&S

Davis & Sanford QRPEV Quick Release Plate for Vista Explorer

43mm Tripod Quick Release Plate Camera Mounting Adapter Parts Replacement for Torjim 60-Inch AX60, Endurax 66

Quick Release Plate for Davis & Sanford Vista Traveler 54

Davis & Sanford Quick Release Plate for Vista Explorer Tripod

Amazon.com : Davis & Sanford QRPEV Quick Release Plate for Vista

Davis & Sanford Quick Release Plate for Vista Traveler Tripod

Davis & Sanford Quick Release Plate for Davis & Sanford QRPL B&H

Davis & Sanford QRFM18 Quick Release Plate for FM18 Head

Vista by Davis & Sanford Traveler Tripod with 3-Way, Pan-and-Tilt Head

Davis & Sanford QRFM18 Quick Release Plate for - Amazon.com

All Davis & Sanford – The Tiffen Company

Quick Release Plate for Davis & Sanford EXPLORERV India | Ubuy

Quick Release Plate for Davis and Sanford Traveler or Vista

Davis & Sanford Vista Voyager Tripod 3-Way Pan/Tilt Head

Vista by Davis & Sanford Traveler Tripod with 3-Way, Pan-and-Tilt

Quick Release Plate for Davis & Sanford Traverse TR653C-V9 Tripod

Davis & Sanford Vista Explorer VTB Tripod with BHQ8 Ball Head

Davis & Sanford QRPEV Quick Release Plate for Vista Explorer

2pcs/lot Universal Tripod Plate Quick Release Plate Screw Adapter

Davis & Sanford Quick Release Plate for Vista Explorer Tripod

Explorer Tripods, Heads & Accessories - ColorTexturePhotoTours

VISTA DAVIS & SANFORD ATPG BROCHURE & SPECS Pdf Download | ManualsLib

A Carbon Fiber Travel Tripod That Wont Break the Bank, Fstoppers

Davis & Sanford Vista Explorer VTB Tripod with BHQ8 Ball Head

Quick Release Plate for Davis & Sanford Traverse TR653C-V9 Tripod

2pcs/lot Universal Tripod Plate Quick Release Plate Screw Adapter

All Davis & Sanford – The Tiffen Company

Explorer Tripods, Heads & Accessories - ColorTexturePhotoTours

Tripods & Supports

Tripods | Portland Camera Service

Davis & Sanford QRPR Quick Release Plate for Explorer - Walmart.com

Davis & Sanford FX10 3-Way Fluid Photo/Video Tripod Head with

Tripod Quick Release Plate Screw Adapter Head For Targus TG-6660TR

Quick Release Plate for Davis & Sanford Vista Traveler 54

Vista by Davis & Sanford Explorer V Tripod with 3-Way Head

Davis & Sanford Fusion Aluminum Tripod with 3-Way Fluid Head

What are the best tripods for heavy lenses? - Quora

Pro-3 Quick Release Plate – Smith-Victor

商品の情報

メルカリ安心への取り組み

お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

スピード発送

この出品者は平均24時間以内に発送しています