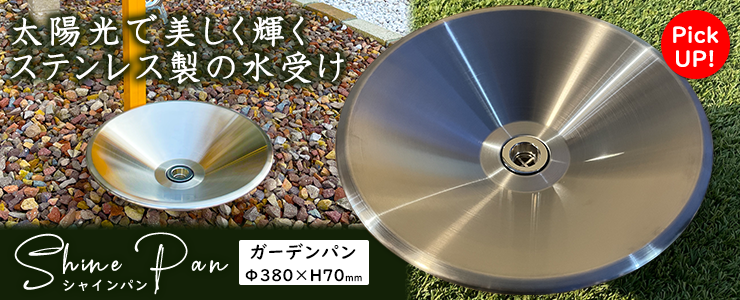

ユニソン ウォーターシリーズ ウォータースタンド 立水栓 エインスタンド PAT.不凍機能付タイプ 不凍栓 1口L1000 ホワイト UNISON

(税込) 送料込み

商品の説明

商品情報

●材質:アルミ(アルマイト仕上げ)

22872円ユニソン ウォーターシリーズ ウォータースタンド 立水栓 エインスタンド PAT.不凍機能付タイプ 不凍栓 1口L1000 ホワイト UNISONDIY、工具庭、ガーデニング楽天市場】ユニソン ウォーターシリーズ ウォータースタンド 立水栓

●サイズ:φ38.5×1110(全長) mm

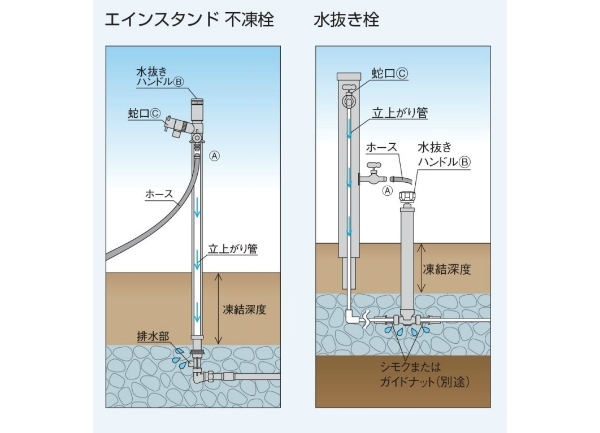

●※埋込高は凍結深度によって異なります。

●重量:4.2kg

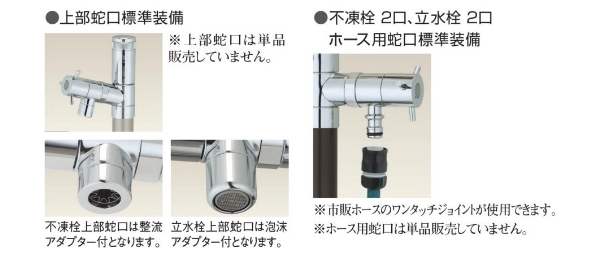

●付属品:GP シモク、上部蛇口(整流器付)※上部蛇口にホース用アダプターは付属していません。

●凍害の恐れのある地域に設置する場合は、不凍栓タイプをご使用ください。

●埋め込みの深さは、地域、気候によって異なります。凍結深度につきましては、各自治体にお問い合わせください。

●スタイリッシュな美しさをもつ不凍機能付き立水栓。

●360°回転する蛇口とスリムな筐体、そのスタイリッシュな美しさのなかに、

●凍害の恐れのある地域でも使用できる不凍機能をビルトインした立水栓です。

◆ユニソン(UNISON)

商品画像はイメージです。品番でのご注文となりますので、仕様やお色味などは事前にメーカーへご確認下さい。◆メーカー問合せは公式サイトよりメールフォームにてご依頼下さい楽天市場】ユニソン ウォーターシリーズ ウォータースタンド 立水栓

ユニソン ウォーターシリーズ ウォータースタンド 立水栓 エイン

楽天市場】ユニソン ウォーターシリーズ ウォータースタンド 立水栓

楽天市場】ユニソン ウォーターシリーズ ウォータースタンド 立水栓

ユニソン ウォーターシリーズ ウォータースタンド 立水栓 エインスタンド PAT.不凍機能付タイプ 不凍栓 1口L1000 ホワイト UNISON

楽天市場】ユニソン ウォーターシリーズ ウォータースタンド 立水栓

UNISON(ユニソン) ウォーターシリーズ エインスタンド 不凍栓 1口 L1000

水栓 立水栓 エインスタンド 不凍栓 1口 L1000 不凍機能付タイプ(水

楽天市場】ユニソン ウォーターシリーズ ウォータースタンド 立水栓

立水栓 エインスタンド 不凍栓 1口 L1000 不凍機能付タイプ ユニソン ウォータースタンド EIN 不凍水栓柱 寒冷地仕様 日本水道協会認定品 : 10007605 : サンガーデンエクステリア - 通販 - Yahoo!ショッピング

ユニソン エインスタンド 立水栓 2口 左右仕様 L1000 ブラウン

蛇口 ガーデンシンク 不凍栓の人気商品・通販・価格比較 - 価格.com

UNISON(ユニソン) ウォーターシリーズ エインスタンド 不凍栓 1口 L1000

水栓 立水栓 エインスタンド 不凍栓 1口 L1000 不凍機能付タイプ(水

楽天市場】ユニソン ウォーターシリーズ ウォータースタンド 立水栓

立水栓 エインスタンド 不凍栓 2口 左右仕様 L1000 不凍機能付タイプ

UNISON(ユニソン) ウォーターシリーズ エインスタンド 立水栓 2口

エインスタンド | 人と環境の豊かな関係を築くユニソン

水栓 立水栓 エインスタンド 不凍栓 1口 L1000 不凍機能付タイプ(水

ユニソン ウォータースタンド エインスタンド 不凍栓 1口 L1000 不凍機能付タイプ 日本水道協会認定品 EIN-F1

水栓 立水栓 エインスタンド 不凍栓 1口 L1000 不凍機能付タイプ(水抜き機能:有り) ユニソン ウォータースタンド EIN 一口水栓柱 不凍水栓柱 寒冷地仕様 日本水道協会認定品 外 水道 おしゃれ シンプル 庭 玄関 水回り 可愛い 新居 お祝い 人気 | サンガーデンエクステリア

UNISON(ユニソン) ウォーターシリーズ エインスタンド 不凍栓 1口 L1000

ユニソン ウォータースタンド エインスタンド 不凍栓 1口 L1000 不凍機能付タイプ 日本水道協会認定品 EIN-F1

水栓 立水栓 エインスタンド 不凍栓 2口 左右仕様 L1000 不凍機能付タイプ(水抜き機能:有り) ユニソン ウォータースタンド EIN 二口水栓柱 不凍水栓柱 寒冷地仕様 日本水道協会認定品 外 水道 おしゃれ シンプル 庭 玄関 水回り 可愛い 新居 お祝い 人気 |

エインスタンド | 人と環境の豊かな関係を築くユニソン

UNISON(ユニソン) ウォーターシリーズ エインスタンド 不凍栓 1口 L1000

ユニソン ウォータースタンド エインスタンド 不凍栓 1口 L1000 不凍機能付タイプ 日本水道協会認定品 EIN-F1

エインスタンド | 人と環境の豊かな関係を築くユニソン

楽天市場】ユニソン ウォーターシリーズ ウォータースタンド 立水栓

ユニソン ウォータースタンド エインスタンド 不凍栓 1口 L1000 不凍機能付タイプ 日本水道協会認定品 EIN-F1

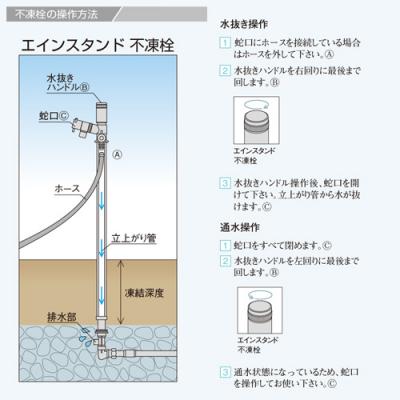

エインスタンド 不凍栓_取扱説明書

楽天市場】不凍水栓柱 UNISON ユニソン エインスタンド 1口 蛇口+デミ

UNISON(ユニソン) ウォーターシリーズ エインスタンド 不凍栓 1口 L1000

立水栓 水栓柱 ユニソン エインスタンド 不凍栓2口左右仕様 L1000 散水

楽天市場】水栓 立水栓 エインスタンド 不凍栓 1口 L1000 不凍機能付

ガーデンシンク 激安専門店 - anpisscolombia.co

UNISON(ユニソン) ウォーターシリーズ エインスタンド 不凍栓 1口 L1000

日本初の ニット セパレートタイプキッチン SKCシリーズ 不燃吊戸棚 H

Panasonic 洗濯機 NA-F9AE3 - 生活家電

男性向一般同人誌 <<涼宮ハルヒの憂鬱>> Without you / にわとりとわに

商品の情報

メルカリ安心への取り組み

お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

スピード発送

この出品者は平均24時間以内に発送しています