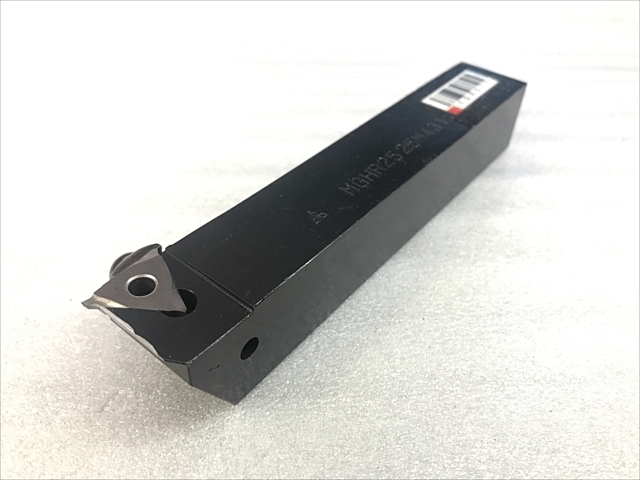

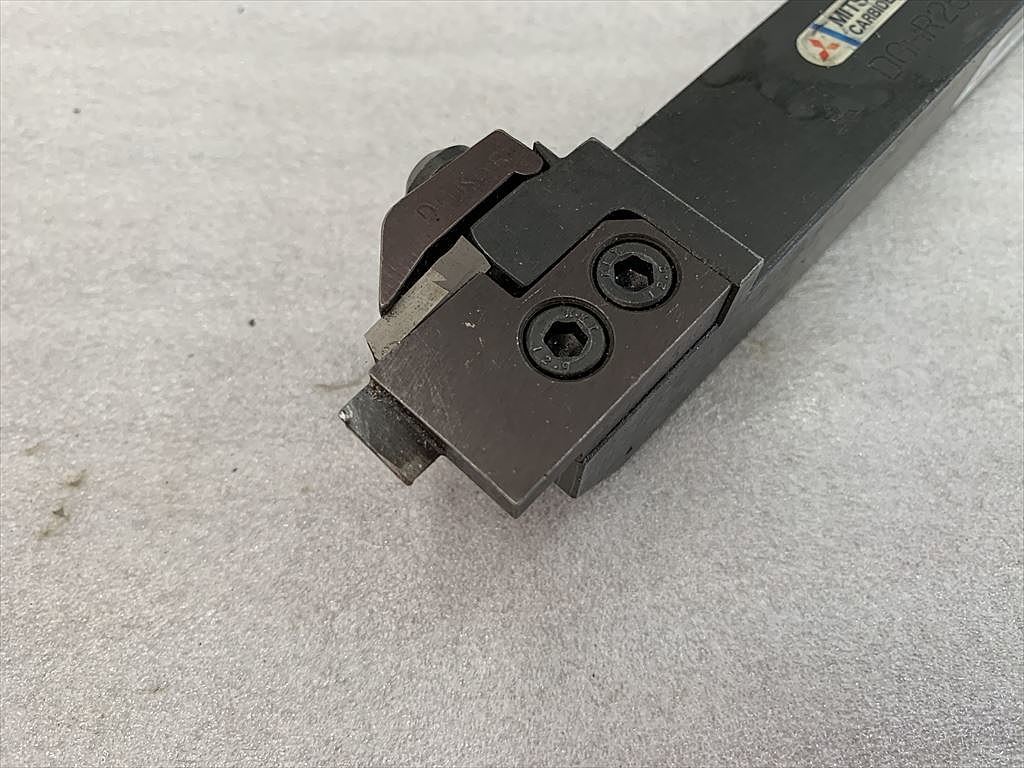

三菱マテリアル/MITSUBISHI バイトホルダー PDHNR2020K15(6744958)

(税込) 送料込み

商品の説明

商品情報

PDHNR2020K15 切削工具 旋削・フライス加工工具 ホルダー 6744958 PDHNR2020K15 三菱マテリアルツールズ 三菱マテリアル/MITSUBISHI tool ツール 工具 整備 用品 とらすこ なかやま ナカヤマ 中山 トラスコ

8294円三菱マテリアル/MITSUBISHI バイトホルダー PDHNR2020K15(6744958)DIY、工具道具、工具全部半額 三菱マテリアル/MITSUBISHI バイトホルダー DWLNL3225P08第1位獲得!】 三菱マテリアル/MITSUBISHI バイトホルダー

全部半額 三菱マテリアル/MITSUBISHI バイトホルダー DWLNL3225P08

全部半額 三菱マテリアル/MITSUBISHI バイトホルダー DWLNL3225P08

東京通販サイト 三菱マテリアル/MITSUBISHI バイトホルダー

東京通販サイト 三菱マテリアル/MITSUBISHI バイトホルダー

欠品商品です 三菱マテリアル/MITSUBISHI バイトホルダー PSSNL3232P19

東京通販サイト 三菱マテリアル/MITSUBISHI バイトホルダー

バイトホルダー QPVPM44R 三菱 商品细节 | Yahoo! JAPAN Auction | One

バイトホルダー QPVPM44R 三菱 商品细节 | Yahoo! JAPAN Auction | One

バイトホルダー QPVPM44R 三菱 商品细节 | Yahoo! JAPAN Auction | One

三菱マテリアル/MITSUBISHI バイトホルダー PDHNR3225P15(6744974)-

三菱マテリアル ホルダー】のおすすめ人気ランキング - モノタロウ

三菱マテリアル 三菱 バイトホルダー SVPCR 通販 - アスクル

バイトホルダー QPVPM44R 三菱 商品细节 | Yahoo! JAPAN Auction | One

通販の人気商品 三菱マテリアル/MITSUBISHI バイトホルダー

バイトホルダー QPVPM44R 三菱 商品细节 | Yahoo! JAPAN Auction | One

三菱マテリアル/MITSUBISHI バイトホルダー PDHNR3225P15(6744974)-

三菱マテリアル/MITSUBISHI バイトホルダー PDHNR3225P15(6744974)-

三菱マテリアル ホルダー】のおすすめ人気ランキング - モノタロウ

三菱マテリアル/MITSUBISHI バイトホルダー PDHNR3225P15(6744974)-

C147085 バイトホルダー 三菱マテリアル MGHR2525M4323 | 株式会社

MTJNR2525M16N ホルダ 1本 三菱マテリアル 【通販サイトMonotaRO】

C135001 バイトホルダー 三菱マテリアル GYHR2525M00-M25R | 株式会社

商品の特性 三菱マテリアル/MITSUBISHI バイトホルダー PCLNL3232P16

法人値引有 三菱 バイトホルダー PSBNL1212F09 | hsvdenbosch.nl

MTJNR2020K16N ホルダ 1本 三菱マテリアル 【通販サイトMonotaRO】

最高級・日本製 三菱マテリアル 三菱 バイトホルダー MTENN2020K16N

三菱マテリアル ホルダー】のおすすめ人気ランキング - モノタロウ

ポイント10倍】三菱マテリアル バイト H63TH-MTHL-DX43 (HSK・T工具)-

A132326 バイトホルダー 三菱マテリアル ETQNR44M16S | 株式会社 小林機械

MITSUBISHI/三菱マテリアル バイトホルダー PDHNR2020K15 - 道具、工具

最高級・日本製 三菱マテリアル 三菱 バイトホルダー MTENN2020K16N

全国販売店 「直送」三菱マテリアル PDJNR2020K15 バイトホルダー

欠品商品です 三菱マテリアル/MITSUBISHI バイトホルダー PSSNL3232P19

法人値引有 三菱 バイトホルダー PSBNL1212F09 | hsvdenbosch.nl

C117305 バイトホルダー 三菱マテリアル DGHR2525ML | 株式会社 小林機械

最高級・日本製 三菱マテリアル 三菱 バイトホルダー MTENN2020K16N

A115275 バイトホルダー 三菱マテリアル ETGNR2020K33W | 株式会社

三菱マテリアル ホルダー】のおすすめ人気ランキング - モノタロウ

商品の特性 三菱マテリアル/MITSUBISHI バイトホルダー PCLNL3232P16

商品の情報

メルカリ安心への取り組み

お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

スピード発送

この出品者は平均24時間以内に発送しています