エブリィ用 バランサバックドアレフトキャリィ/エブリィ 81860-55F05 スズキ純正部品

(税込) 送料込み

商品の説明

商品情報

エブリィ用 バランサバックドアレフトキャリィ/エブリィ 81860-55F05 スズキ純正部品

7183円エブリィ用 バランサバックドアレフトキャリィ/エブリィ 81860-55F05 スズキ純正部品車、バイク、自転車自動車バックドアレフトのバランサのみの値段と価格推移は?|222件の売買楽天市場】『7番のみ』 キャリィ/エブリィ用 バックドアレフトの

楽天市場】『7番のみ』 キャリィ/エブリィ用 バックドアレフトの

バックドアレフトのバランサのみの値段と価格推移は?|222件の売買

Amazon | XIANGSHANG 【ハイルーフ用 約615mm】 スズキ エブリイ

Amazon.co.jp: XIANGSHANG 標準ルーフ用 2005-2015 スズキ エブリイ

新品! エブリィ エブリィワゴン バックドアルームランプ スズキ純正

Amazon | XIANGSHANG 【ハイルーフ用 約615mm】 スズキ エブリイ

スズキ 純正 エブリィ 《 DA64W 》 バックドア 69100-68H52 P90700

エブリィ ABA-DA64W バック ドア リア ゲート ASSY PZターボスペシャル

スズキ 純正 エブリィ 《 DA64W 》 バックドア 69100-68HD1 P10700

スズキ 純正 エブリィ 《 DA64V 》 バックドア 69100-68H02 P60405

スズキ 純正 エブリィ 《 DA64V 》 バックドア 69100-68H02 P60405

スズキ 純正 エブリィ 《 DA64V 》 バックドア 69100-68H02 P60405

純正 エブリィワゴン カー用品の人気商品・通販・価格比較 - 価格.com

純正 エブリィワゴン カー用品の人気商品・通販・価格比較 - 価格.com

楽天市場】【中古】中古部品 エブリィ DA64W バックドア 【3330580100

Amazon | XIANGSHANG 【ハイルーフ用 約615mm】 スズキ エブリイ

エブリィ ABA-DA64W バックドア・リアゲートASSY PZターボ 4WD Z7T

純正 エブリィワゴン カー用品の人気商品・通販・価格比較 - 価格.com

楽天市場】【スズキ純正】 メッキバックドアガーニッシュ ☆エブリイ

楽天市場】【スズキ純正】 メッキバックドアガーニッシュ ☆エブリイ

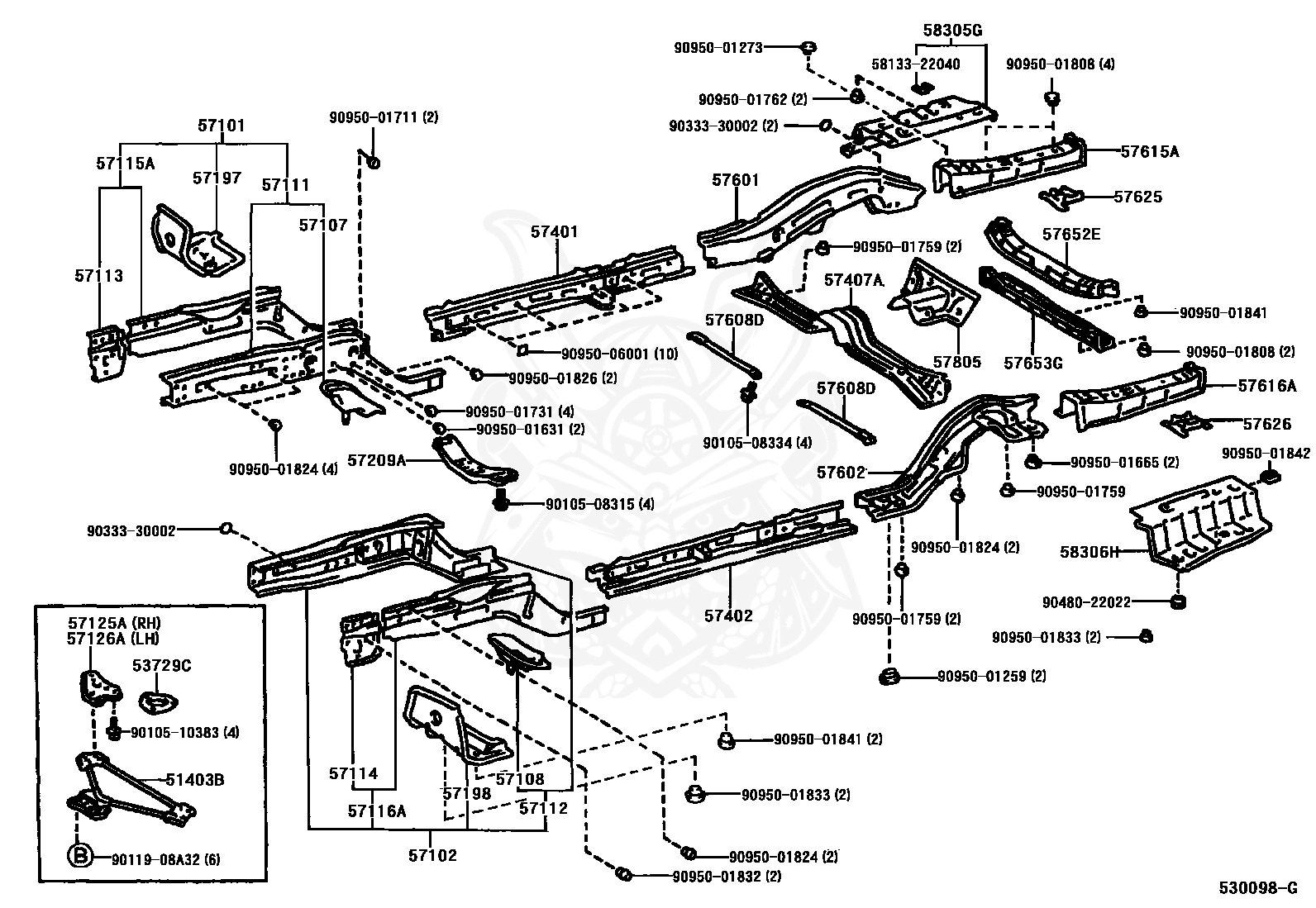

国交省東北地方整備局 リヤフロアサイドメンバSUB−ASSYLH

15番のみ』 キャリィ/エブリィ用 フロントコイルスプリングアッパの

国交省東北地方整備局 リヤフロアサイドメンバSUB−ASSYLH

スズキ純正部品 キャリィ/エブリィ用 コンデンサーファン ファンアッシ コンデンサ コンデンサーファンシュラウド モータ&ファン ASSY 95560-78A11 9556078A11 | パーツキング楽天市場店

スズキ 純正 エブリィ 《 DA64V 》 バックドア 69100-68H02 P60405

純正 エブリィワゴン カー用品の人気商品・通販・価格比較 - 価格.com

スズキ純正部品 キャリィ/エブリィ用 コンデンサーファン ファンアッシ コンデンサ コンデンサーファンシュラウド モータ&ファン ASSY 95560-78A11 9556078A11 | パーツキング楽天市場店

Amazon.co.jp: XIANGSHANG 標準ルーフ用 2005-2015 スズキ エブリイ

スズキ 純正 エブリィ 《 DA64V 》 バックドア 69100-68H02 P60405

純正 エブリィワゴン カー用品の人気商品・通販・価格比較 - 価格.com

スズキ 純正 エブリィ 《 DA64W 》 バックドア 69100-68H52 P90700

Amazon | スズキ 純正 エブリィ DA64系 《 DA64W 》 フロントバンパー

純正 エブリィワゴン カー用品の人気商品・通販・価格比較 - 価格.com

15番のみ』 キャリィ/エブリィ用 フロントコイルスプリングアッパの

楽天市場】【中古】中古部品 エブリィ DA64W バックドア 【3330580100

純正 エブリィワゴン カー用品の人気商品・通販・価格比較 - 価格.com

国交省東北地方整備局 リヤフロアサイドメンバSUB−ASSYLH

Amazon.co.jp: XIANGSHANG 標準ルーフ用 2005-2015 スズキ エブリイ

純正 エブリィワゴン カー用品の人気商品・通販・価格比較 - 価格.com

商品の情報

メルカリ安心への取り組み

お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

スピード発送

この出品者は平均24時間以内に発送しています